Der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. – AHA – hält weiterhin die Ausbaupläne des Flughafens Halle-Leipzig für unverantwortlich und gegen die hier lebende Bevölkerung gerichtet sowie schädlich für Umwelt, Natur, Landschaft und Klima in einem sehr großen Einzugsgebiet im Land Sachsen-Anhalt und im Freistaat Sachsen. In Ihrer Medieninformation vom 16.09.2024 teilte die Landesdirektion Sachsen jedoch u.a. folgendes mit, Zitat:

„Planfeststellungsverfahren zum Ausbau des Flughafens Leipzig/Halle abgeschlossen

Die Landesdirektion Sachsen (LDS) hat den Antrag der Flughafen Leipzig/Halle GmbH auf den Ausbau des Verkehrsflughafens Leipzig/Halle genehmigt. Das Vorhaben umfasst die Erweiterung und Umgestaltung des Vorfelds 4 im Südosten der bestehenden Flughafenanlage.“, Zitat Ende

Unter dem Punkt „Details des Ausbauvorhabens“ ist dazu weiter ausgeführt, Zitat:

„Das Vorfeld 4 umfasst aktuell rund 58 Hektar. Im Rahmen des Projekts soll dieser Vorfeldbereich um 39 Hektar innerhalb des Flughafenareals erweitert werden, um bestehende Engpässe zu beseitigen und die Abfertigungskapazitäten an das prognostizierte Sendungsaufkommen bis 2032 anzupassen. Geplant sind neue Enteisungspositionen, eine Schneedeponie und moderne Entwässerungsanlagen. In der Nähe der Frachtterminals sollen weitere Standplätze für Flugzeuge entstehen. Darüber hinaus werden über neue Rollwege Anschlüsse an das bestehende Start- und Landebahnsystem sowie Hochbauflächen geschaffen. Das Vorhaben umfasst zudem temporär genutzte Flächen für Baustelleneinrichtungen und Bodenlagerungen.“, Zitat Ende

https://www.medienservice.sachsen.de/medien/news/1079766

https://www.medienservice.sachsen.de/medien/news/1079766

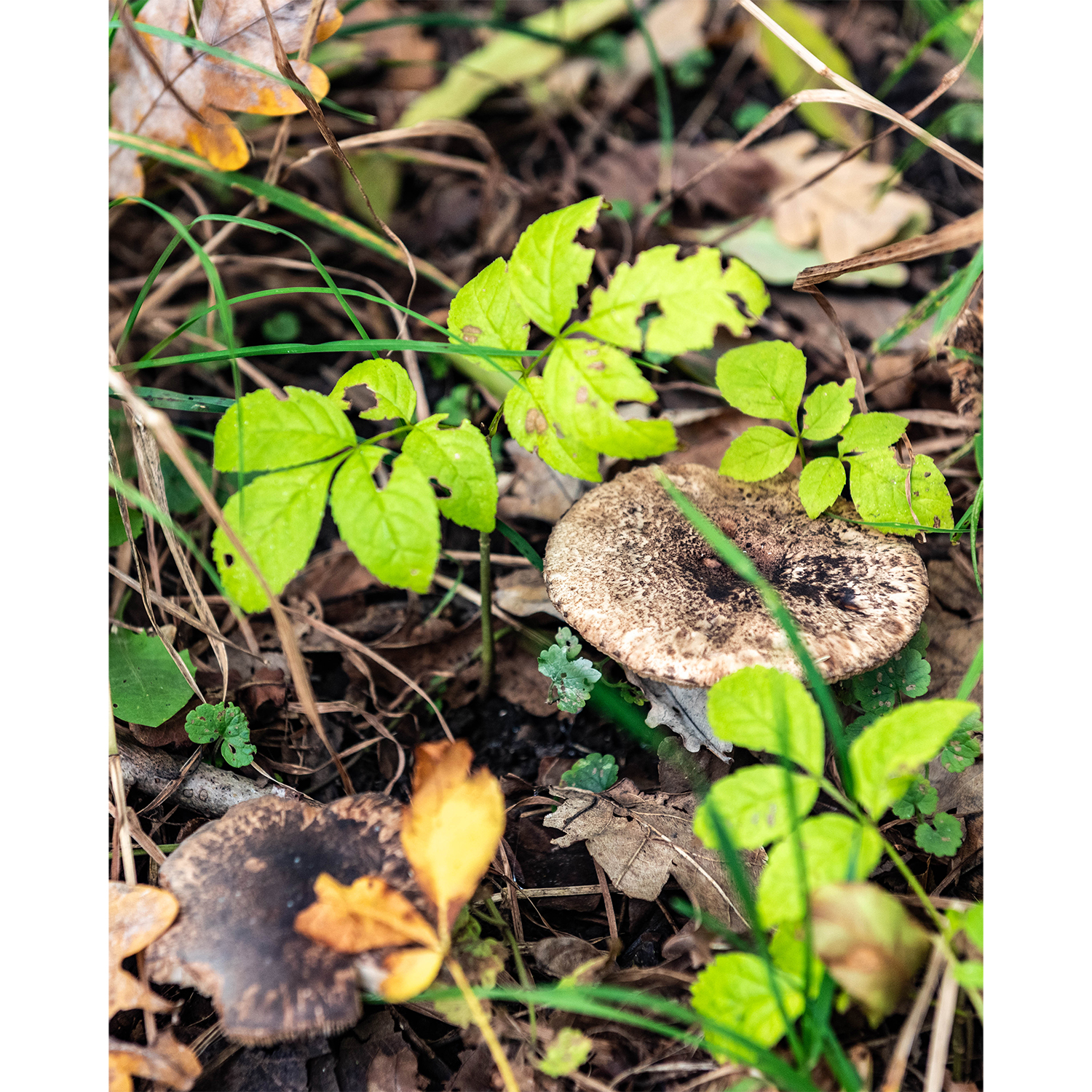

Der Planfeststellungsbeschluss ignoriert alle besonders relevanten Aspekte des Schutzes, des Erhaltes und der Entwicklung von Umwelt, Natur, Landschaften und somit der Lebensqualität von Mensch, Fauna, Flora und auch Pilzwelt.

In dem Zusammenhang sei auf die skandalöse Entscheidung und Begründung der öffentlich finanzierten und dem Wohl der Menschen, Umwelt, Natur und Landschaften verpflichteten Planfeststellungsbehörde Landesdirektion Sachsen verwiesen, Zitat:

„Die für Nachtflugverkehr am Flughafen Leipzig/Halle sprechenden Belange haben daher nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde ein solches Gewicht, dass die Interessen der betroffenen Anwohner auf Neuregelung der Betriebszeiten und damit zur Beschränkung des nächtlichen Flugbetriebs hinter die für Nachtflüge sprechenden Belange zurückgestellt werden können.

Die im Zuge des Planfeststellungsverfahrens gestellten Anträge auf Festsetzung eines absoluten Nachtflugverbots für den Verkehrsflughafen Leipzig/Halle werden somit zurückgewiesen. Das gleiche gilt für Forderungen nach einem Nachtflugverbot in der Kernruhezeit zwischen 0:00 Uhr und 5:00 Uhr sowie für Forderungen nach einer Kontingentierung oder sonstigen zahlenmäßigen Beschränkung von Flugbewegungen in der Nacht.“, Zitat Ende

Hinsichtlich der enormen Flächenversiegelung sei beispielhaft auf folgendes Zitat aus Punkt 11.7.3 Potenzielle Auswirkungen des Vorhabens auf Seite 755 von 1110 verwiesen:

„Die insoweit mit dem gegenständlichen Planfeststellungsbeschluss zugelassene Flächenerweiterung beträgt allerdings lediglich insgesamt ca. 67,7 ha. Dies erklärt sich daraus, dass die Antragstellerin ihrer Planung auch Flächen zugrunde gelegt hat, die in vorauslaufenden Zulassungsentscheidungen bereits als zu versiegelnde Fläche in der Abwägung berücksichtigt worden sind (vgl. dazu im Einzelnen C III 13.2.4). Auswirkungsseitig liegt insoweit eine Überschätzung und damit eine worst-case-Betrachtung vor.“, Zitat Ende

Als ein weiteres Beispiel seien folgende Ausführungen auf Seite 825 von 1110 zitiert:

„12.3.3.1.3 Betriebsbedingte Auswirkungen

Vorhabenbedingt kommt es zu einer Zunahme der Frachtflüge um 8.107 Flugbewegungen im Prognosejahr 2032. Das durch das Vorhaben bedingte zusätzliche Flugverkehrsaufkommen fällt im Wesentlichen in die Nachtzeit. Das Gros der prognostizierten Steigerungen bezieht sich auf den Nachtzeitraum (22:00 bis 6:00 Uhr, mit Kernzeit 0:30 bis 3:30 Uhr). Den Zeitraum zwischen 5:00 und 8:00 Uhr beanspruchen weniger als 20 Transkontinentalverbindungen (vgl. INTRAPLAN 2020, S. 44 f.).

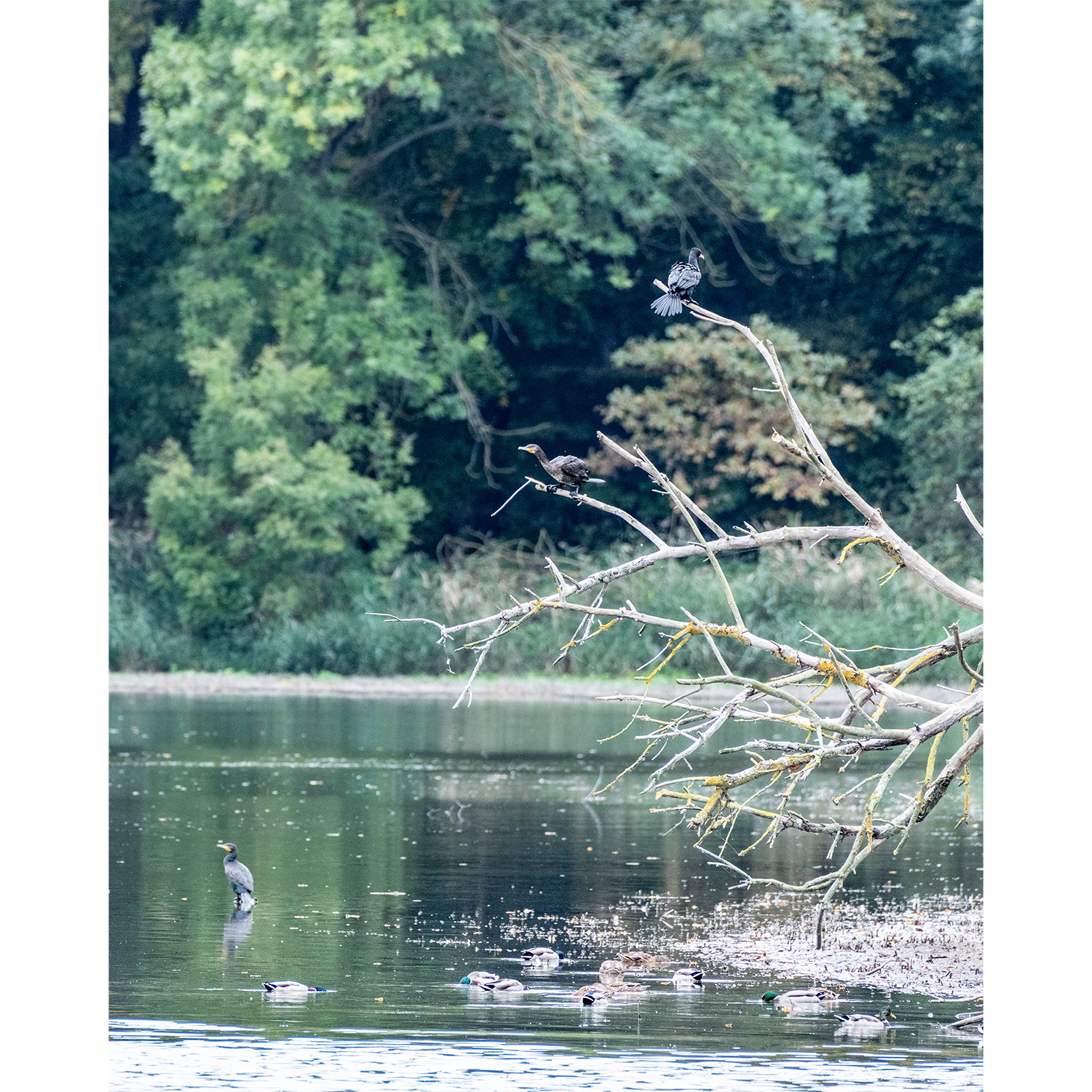

Vögel und Fledermäuse können mit den Luftfahrzeugen kollidieren. Zwischen 2003 und 2016 wurden auf dem Flughafen durchschnittlich 21,8 Vogelschläge/Jahr registriert, davon 13,3 Vogelschläge/Jahr auf dem Flughafengelände (DAVVL 2018). Es handelt sich insoweit um Einzelfälle. Anteilig waren vor allem Turmfalke (42,9 %), Mäusebussard und Lachmöwe (je 10,2 %) betroffen.“, Zitat Ende

https://www.lds.sachsen.de/bekanntmachung/?ID=21918&art_param=612

Der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. – AHA – gewinnt immer mehr den Eindruck, dass der Teil des mitteldeutschen Raums Anziehungspunkt für alle Umweltunverantwortlichkeiten und Missachtung von Gesundheit und Lebensqualität darstellt, wo anderswo berechtigterweise andere Standards zur Anwendung gelangen bzw. die Bevölkerung erfolgreich und richtigerweise diese rücksichtslosen, rein profitorientierten Unternehmen davongejagt hat.

Dank der menschen- und umweltverachtenden Herangehensweise von Politik und Verwaltung des Bundes, des Freistaates Sachsen und des Landes Sachsen-Anhalt, aber auch der Städte Leipzig und Halle (Saale), kann so ein skandalöser Umgang mit der Gesundheit und dem Wohlbefinden der Menschen sowie mit Umwelt, Natur, Landschaft und Klima stattfinden. Diese steuerfinanzierten öffentlichen Körperschaften kommen in keiner Weise ihrer diesbezüglichen Fürsorgepflicht nach.

Statt eines Endes der Lärmbelastungen in der Nacht, der umfassenden Belastungen mit Abgasen, Kerosin, Kohlendioxid-Ausstoß und Feinstäuben aller Art, möchte man rücksichtslos diese Beeinträchtigungen noch weiter ausweiten. Noch mehr kann man die Interessen der Menschen vor Ort nicht ignorieren und mit Füssen treten.

Hier bedarf es nach Ansicht des AHA eines noch härteren und konsequenteren Widerstandes, um diesen üblen Handlungen und Praktiken ein Ende zu setzen.

Der durch Starts und Landeanflüge verursachte Fluglärm birgt erhebliche Gesundheitsrisiken für Anwohner. Ursache dafür ist insbesondere die Störung des Hormonhaushalts der Stresshormone, vor allem Cortisol, wie dies auch als Langzeitfolge bei allgemeinen Schlafstörungen oder auch bei Schichtarbeit zu beobachten ist. Am Beispiel des Flughafens Köln-Bonn wurde in einer epidemiologischen Studie nachgewiesen, wie sich Nachtfluglärm bei einigen Personen in erhöhtem Arzneimittelverbrauch niederschlägt. Allerdings ist eine gesundheitliche Beeinträchtigung von der Höhe und der Häufigkeit von Schallereignissen abhängig.

Aus der Zusammenfassung der noch immer sehr aktuellen Studie „Beeinträchtigung durch Fluglärm:

Arzneimittelverbrauch als Indikator für gesundheitliche Beeinträchtigung“ vom November 2006, in überarbeitetet Fassung vom März 2007 sei folgende Zusammenfassung zitiert:

„Ziel der Studie war es, anhand von Routinedaten gesetzlicher Krankenkassen den Einfluss von Fluglärm des Flughafens Köln-Bonn auf das Verordnungsverhalten niedergelassener Ärzte zu untersuchen. Die Daten von 809.379 Versicherten von 7 gesetzlichen Krankenkassen mit Hauptwohnsitz in der Stadt Köln, im Rhein-Sieg-Kreis und im Rheinisch-Bergischen Kreis wurden mit adressgenauen Lärmdaten (Flugverkehr, Strassenverkehr, Schienenverkehr) zusammengeführt. Analysiert wurde für vier Zeitfenster des Fluglärms am Tage und in der Nacht der Zusammenhang zwischen Lärmintensität und Arzneiverordnungen für relevante Arzneimittelgruppen.

Es zeigten sich von der Lärmintensität abhängige Erhöhungen der Verordnungshäufigkeit und der Verordnungsmenge für Arzneimittel zur Behandlung erhöhten Blutdrucks, Arzneimittel zur Behandlung von Herz- und Kreislauferkrankungen, Tranquillizern, Beruhigungs- und Schlafmitteln. Die Effekte waren bei Frauen deutlich stärker ausgeprägt als bei Männern. Eine Kombination verschiedener Arzneimittelgruppen, die ein Indikator für schwerer erkrankte Patienten ist, wurde in Abhängigkeit von der Fluglärmintensität deutlich häufiger verordnet als Arzneimittel der einzelnen Arzneimittelgruppen für sich allein. Die stärksten Effekte waren durch Fluglärm in der zweiten Nachthälfte (3.00 – 5.00 Uhr) zu beobachten.

Alle Effekte waren für nächtlichen Strassenlärm, nächtlichen Schienenlärm, Sozialhilfe-Häufigkeit des Stadt- bzw. Ortsteils, die Dichte von Alten- und Pflegeheimplätzen der Gemeinden, sowie die Möglichkeit zur Beantragung von Schallschutzmassnahmen beim Flughafen Köln-Bonn kontrolliert“, Zitat Ende

https://www.umweltbundesamt.de/en/publikationen/beeintraechtigung-durch-fluglaerm

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/publikation/long/3153.pdf

Bereits der 115. Deutsche Ärztetag forderte zudem in einer Presseerklärung vom 03.06.2012 Bund und Länder auf, einen umfassenden Schutz der Bevölkerung vor Fluglärm, insbesondere den Schutz der Nachtruhe zu gewährleisten. In dem Beschluss des 115. Deutsche Ärztetags ist zudem die Forderung enthalten, dass die Lärmgrenzwerte der Gesetze aus Sicht der Ärzte deutlich nach unten korrigiert werden müssten. Die Ärzte betonen ferner, dass durch Fluglärm vermeidbare Gesundheitsstörungen und Krankheiten ausgelöst werden. Für durch Fluglärm ausgelöste Krankheiten käme es zu zusätzlichen Krankheitskosten.

https://www.baw-fluglaerm.de/files/PDFs/Deutscher_Aerztetag2012_Entschliessung.pdf

Seitdem sind über acht Jahre vergangen und man hat immer noch nicht die notwendigen Konsequenzen daraus gezogen.

Gleiches gilt für eine gemeinsame Veröffentlichung von Bundesamt für Strahlenschutz (BfS), Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR), Robert Koch-Institut (RKI) und Umweltbundesamt (UBA) im „UMWELT MEDIZINISCHER I NFORMATIONSDIENST“, Ausgabe: 2/2007 unter der Überschrift „Arzneimittelverschreibungen als Indikator für gesundheitliche Beeinträchtigung durch Fluglärm“

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/515/publikationen/umid0207.pdf

Die vom Umweltbundesamt in der SCHRIFTENREIHE UMWELT & GESUNDHEIT | 02/2010 veröffentlichte Publikation „Risikofaktor nächtlicher Fluglärm – Abschlussbericht über eine Fall-Kontroll-Studie zu kardiovaskulären und psychischen Erkrankungen im Umfeld des Flughafens Köln-Bonn“ geht noch spezieller auf das Thema ein.

In der Publikationsübersicht des Umweltbundesamtes war dazu folgendes vermerkt, Zitat: „Anlagenband zum Hauptband: Ziel der Fall-Kontroll-Studie war es, den möglichen Einfluss von Fluglärm, insbesondere von nächtlichem Fluglärm auf das Erkrankungsrisiko von Erkrankungen des Herzens und des Kreislaufs und von psychischen Erkrankungen zu ermitteln.“, Zitat Ende

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/461/publikationen/3774.pdf

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/461/publikationen/3775.pdf

Das u.a. dieses und anderes umfassendes Studienmaterial zu dem obengenannten Themenfeldern der damaligen und somit auch der aktuellen Bundesregierung bekannt sein muss zeigt die Antwort vom 18. 10. 2012, Drucksache 17/11081 auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Maria Klein-Schmeink, Tabea Rößner, Cornelia Behm, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – Drucksache 17/10918 – Gesundheitliche Auswirkungen von Fluglärm.

https://dserver.bundestag.de/btd/17/110/1711081.pdf

Für den Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. – AHA – gehören zu den konkreteren Bedrohungen für Umwelt, Natur und Landschaften nicht nur die zusätzlichen Bauten und mögliche Erweiterungen bzw. Intensivierungen von Flächenversiegelungen, sondern die damit beabsichtigten weiteren Ausweitungen des Frachtverkehrs und der damit verbundenen zu erwartenden zusätzlichen Belastungen des Klimas mit Lärm, Abgasen und Feinstaub. Laut Umweltbundesamt belasten Flüge das Klima und die Umwelt folgendermaßen, Zitat:

„Die Klimawirksamkeit von Flugreisen beruht nicht nur auf dem Ausstoß von CO2, auch andere bei der Verbrennung von Kerosin entstehenden Substanzen wie Stickoxide, Aerosole und Wasserdampf tragen zur Erwärmung der Erdatmosphäre bei. Diese Stoffe wirken sich in luftiger Höhe durch den nur langsamen Abbau stärker aus als am Boden und vergrößern den Treibhauseffekt entsprechend:

- Stickoxide bauen unter der Sonneneinstrahlung Ozon auf, das in Reiseflughöhe als starkes Treibhausgas wirkt.

- Der Ausstoß von Aerosolen (Partikeln) und von Wasserdampf führt zu einer Veränderung der natürlichen Wolkenbildung.

- Diese verschiedenen Effekte summieren sich derart, dass die Treibhauswirkung des Fliegens im Durchschnitt etwa zwei- bis fünfmal höher ist als die alleinige Wirkung des ausgestoßenen CO2.

Der Luftverkehr belastet jedoch nicht nur das globale Klima, er hat auch lokale Auswirkungen. So leiden fast 40 Prozent der deutschen Bevölkerung unter Fluglärm. Dauernder Fluglärm erhöht das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Herzinfarkt. Bei Kindern im Umkreis von Flughäfen wurden Konzentrations- und Lernschwierigkeiten festgestellt. Auch verschlechtert sich die lokale Luftqualität durch den Ausstoß von z.B. Stickoxiden. Weitere Umweltbelastungen ergeben sich durch den Flächenverbrauch beim Bau und Betrieb von Flughäfen.“, Zitat Ende

https://www.umweltbundesamt.de/umwelttipps-fuer-den-alltag/mobilitaet/flugreisen#textpart-1

Das „Lärmmedizinisches Gutachten Flughafen Leipzig/Halle Planfeststellung bezüglich Kapazitätserweiterung“ des Zentrums für Kardiologie der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz führt u.a. unter dem Punkt „5. Zusammenfassung“ folgendes aus, Zitat:

„Klinische Studien, insbesondere die Arbeiten von Röösli und Mitarbeitern, haben sich mit den gesundheitlichen Folgen von Nachtfluglärm beschäftigt und sind zu folgenden Ergebnissen gekommen:

- In erster Linie führt der Nachtfluglärm führt zu einer vermehrten Steifigkeit der

- Gefäße (48).

- Nachtfluglärm führt zu vermehrten herzinfarktbedingten Todesfällen (27).

- Nachtfluglärm löst den akuten Herz-Kreislauf-Tod 2 Stunden nach dem Fluglärmereignis aus (30), unabhängig von anderen Verkehrslärmquellen wie Straßen- und Schienenverkehr……..

- Neben der Tatsache, dass Lärm mittlerweile als Herz-Kreislauf-Risikofaktor anerkannt ist, müssen alle möglichen Maßnahmen ergriffen werden, um die Menschen, die in der Nähe von Flughäfen wohnen, vor den gesundheitlichen Folgen des Lärms zu schützen.

- Wir schließen uns der Betrachtung an, dass das DLR-Schutzkonzept die Anwohner besser schützt als das Fluglärmschutzgesetz, wie oben durch die Beschreibung verschiedener Szenarien dargelegt. Wir schließen uns der Meinung an, dass im Fluglärmschutzgesetz sowohl die Lärmpegel über den Tag/Nacht als auch die Maximallärmpegel ungenügend adressiert werden und dass die stärkere Gewichtung leiserer Fluglärmereignisse im DLR-Lärmschutzkonzept adäquater ist.

- Basierend auf der derzeitigen Studienlage sollte davon ausgegangen werden, dass fluglärmbedingte mittlere Außenschallpegel über einen Zeitraum von 24 Stunden beginnend um den Bereich von 40 dB(A) mit gesundheitsschädlichen Effekten einhergehen. Ab diesem Bereich ist ebenfalls mit verstärkter Lärmbelästigung zu rechnen, die als Effektmodifikator bei der Vermittlung negativer gesundheitlicher Konsequenzen gilt. Da vor allem der Nachtfluglärm negative Effekte auf die Gesundheit ausübt, müssen hier strengere Maßnahmen herangezogen werden, um an die Empfehlung der WHO heranzukommen (Innenlärmpegel von weniger als 25 dB L night).

- Dennoch sollte man, und dies gilt besonders für die Anwohner die (knapp) außerhalb der Schutzzonen wohnen, aktive Schallschutzmaßnahmen, falls noch nicht eingeführt, anordnen.

- Das wären unter anderem: 1) CDA Approach (kontinuierlicher Abstieg) 2) Höher fliegen und steiler landen 3) GPS gesteuerter Anflug über bevölkerungsarme Gebiete

- Aufgrund der neuen Datenlage in Bezug auf die negativen Auswirkungen für die Gesundheit zum Thema Nachtfluglärm muss die Zahl der Nachtflüge begrenzt bleiben und kann unserer Meinung nach nicht weiter gesteigert werden.

- Aufgrund der Tatsache, dass insbesondere der Nachtfluglärm schädlich für die Gesundheit ist, sollte der Flugverkehr, falls unumgänglich, mehr in den Tag verlagert werden.

- Die gesetzlich definierte Nachtruhe von 22:00 bis 06:00 Uhr sollte angestrebt werden.“, Zitat Ende

Im Rahmen seiner „Stellungnahme zum Planfeststellungsverfahren für das Vorhaben „Ausbau des Verkehrsflughafens Leipzig/Halle, Start- und Landebahn Süd mit Vorfeld“ – 15. Planänderung“ vom 14.02.2021 verwies der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. – AHA – umfassend auf die bereits bestehenden und zusätzlich drohenden Gefahren, Schäden und Beeinträchtigungen für Umwelt, Natur, Landschaft und Gesundheit der hier lebenden Menschen durch Lärm, Flächenversiegelungen, Abgas- und Feinstaubbelastung hin.

Gerade in dem Ballungsraum Halle-Leipzig leben eigenen Recherchen zu Folge in 24 Städten und Gemeinden Sachsen-Anhalts und Sachsens schätzungsweise 1.012.100 Menschen, welche mehr oder minder von den obengenannten Belastungen betroffen sind. Im Bereich des Flughafens Leipzig/Halle sind nach Markus Kopp, damaliger Vorstand der Mitteldeutschen Flughafen AG in einer Anhörung vor dem Ausschuss für Landesentwicklung und Verkehr Sachsen-Anhalt im September 2011, sogar 1,5 Millionen Menschen vom Fluglärm betroffen.

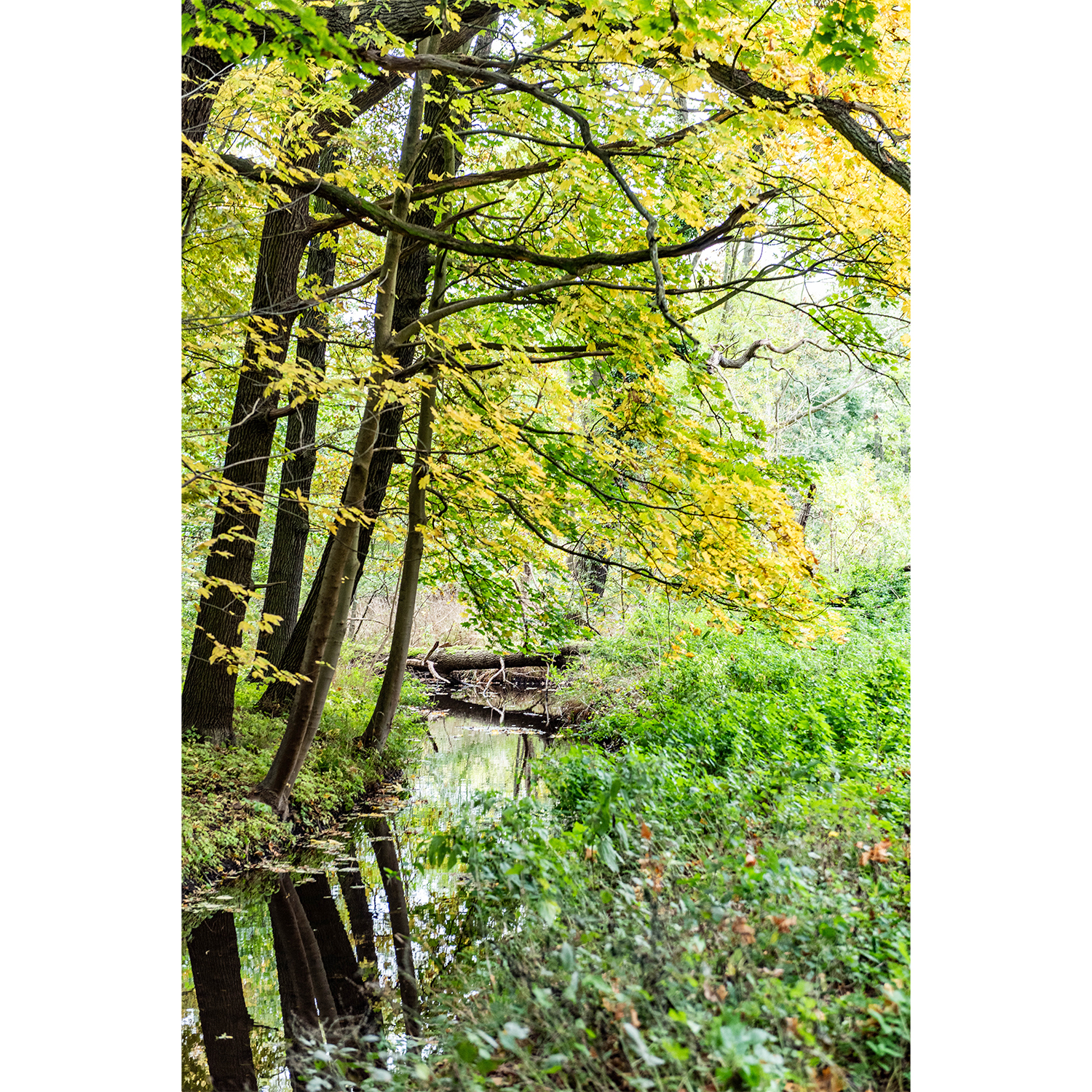

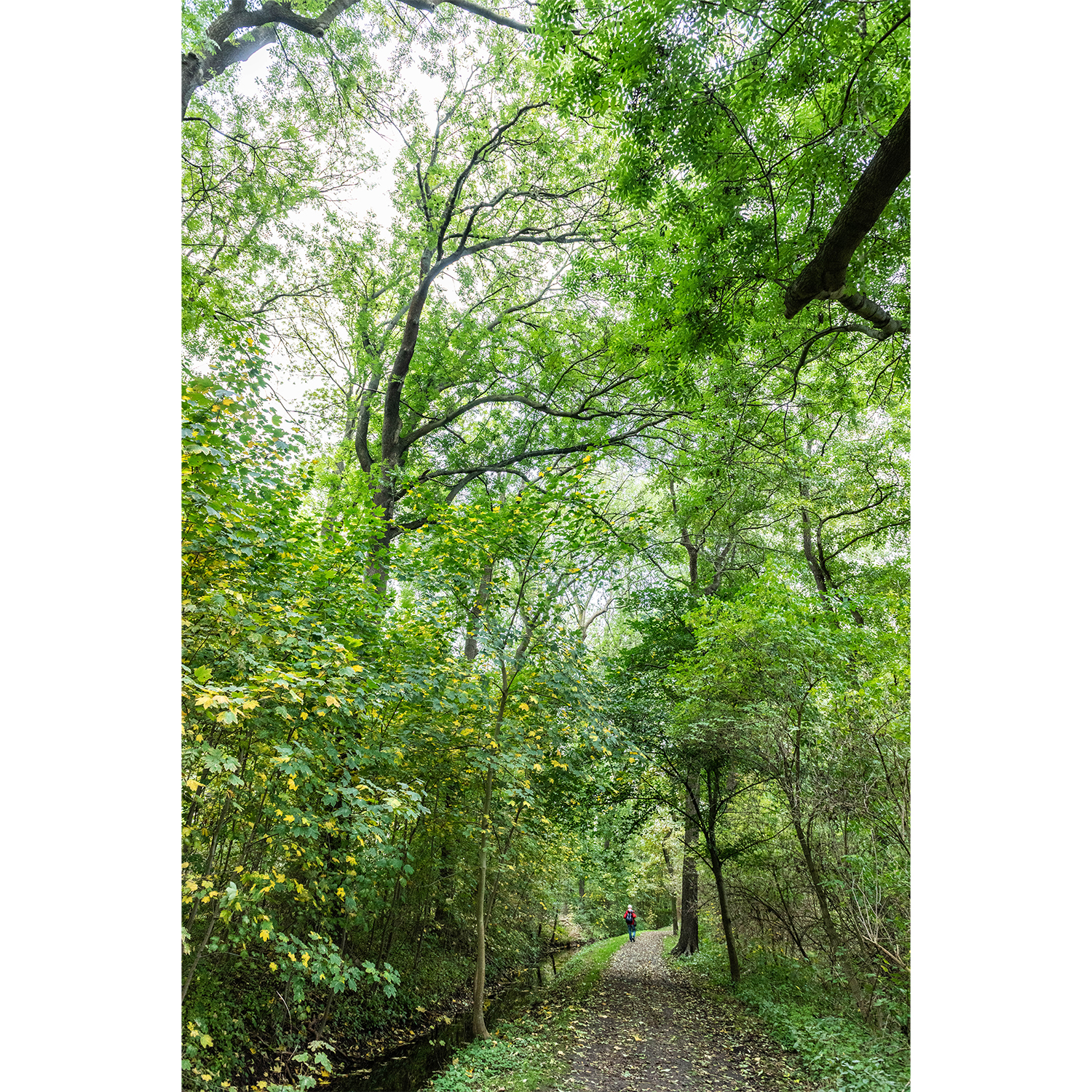

Zudem befinden sich insbesondere in den Flussgebieten und Auen von Saale und Weißer Elster zahlreiche Schutzgebiete nach europäischem und nationalem Recht, welche sehr bedeutsame Lebens- und Rückzugsräume für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten darstellen, als Sauerstoff- und Kaltluftproduzenten zur Verbesserung des Klimas beitragen sowie auf Grund ihrer städte- und landschaftsprägenden Bedeutung ebenso den Menschen als Erholungsraum dienen.

Nach Auffassung des Arbeitskreises Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. – AHA – haben die hier lebenden ca. 1.012.100 bzw. ca. 1.500.000 betroffenen Menschen ein Anspruch auf eine öffentlich und transparent durchgeführte Umweltverträglichkeit, wo sie ordnungsgemäße Informationen erhalten können sowie ihre Bedenken und Hinweise schriftlich und mündlich vortragen können.

Das ist zudem ein Zeugnis ernsthafter Demokratie, welche keinen Platz für Kungeleien und Mauscheleien zu Lasten der Menschen sowie von Umwelt, Natur, Landschaft und Klima zulassen darf.

Der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. – AHA – weist in dem Zusammenhang darauf hin, dass das Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMUKN) zur aktuellen täglichen Neuausweisung von Siedlungs- und Verkehrsflächen in der Bundesrepublik Deutschland folgendes angibt, Zitat: „Ausweislich der amtlichen Flächenstatistik des Bundes wurden in Deutschland im Vierjahresmittel 2020 bis 2023 jeden Tag durchschnittlich rund 51 Hektar als Siedlungsflächen und Verkehrsflächen neu ausgewiesen. Dies entspricht einer Fläche von circa 71 Fußballfeldern täglich. Damit nahm der Flächenverbrauch gegenüber dem Vorjahreszeitraum geringfügig um durchschnittlich zwei Hektar pro Tag zu. 35 Hektar der Flächenneuinanspruchnahme entfielen auf den Bereich Wohnungsbau, Industrie und Gewerbe sowie öffentliche Einrichtungen, 17 Hektar auf Sport-, Freizeit- und Erholungs- sowie Friedhofsflächen. Insgesamt machten Flächen für Siedlung und Verkehr in Deutschland im Jahr 2023 14,6 Prozent, das heißt etwa ein Siebtel der Gesamtfläche aus.“, Zitat Ende

Ferner ist folgendes ausgeführt, Zitat:

„Die Reduzierung des Flächenverbrauchs ist ein zentrales umweltpolitisches Anliegen. Fläche ist eine begrenzte Ressource. Flächenverbrauch ist mit erheblichen negativen Folgen für die Umwelt verbunden. Dies umfasst den Verlust von Naturräumen, den Verlust von Klimaschutzleistungen (CO2-Senken), Verlust von Optionen für die Klimaanpassung, insbesondere für die Hochwasser- und Starkregenvorsorge, und nicht zuletzt den Verlust wertvoller Ackerflächen. Das bedeutet, dass der Mensch mit der Ressource Fläche sparsam umgehen muss, um ihre ökologischen Schutzfunktionen angesichts vielfältiger wirtschaftlicher und sozialer Nutzungsansprüche an den Raum im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung zu erhalten……

In der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie hat sich die Bundesregierung zum Ziel gesetzt, den täglichen Zuwachs an Siedlungs- und Verkehrsfläche in Deutschland von heute rund 51 Hektar pro Tag bis zum Jahr 2030 auf unter 30 Hektar pro Tag zu reduzieren, um bis zum Jahr 2050 einen Flächenverbrauch von netto Null im Sinne einer Flächenkreislaufwirtschaft zu erreichen. Dabei geht es auch um den Schutz und die Erhaltung landwirtschaftlicher Flächen.“, Zitat Ende

Das ergibt im Jahr einen Flächenverbrauch im Umfang von 18.980,00 ha. Im Vergleich dazu hat die Stadt Wanzleben-Börde eine Fläche von 18.150,00 ha = 188,15 km².

Das Statistische Bundesamt kommt auf die gleichen besorgniserregenden Feststellungen.

https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2025/08/PD25_286_412.html

Nach Auffassung des Arbeitskreises Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. – AHA -, ist bereits diese Anzahl, angesichts des fortgeschrittenen Flächenverbrauches, viel zu hoch.

Neben den zahlreichen Wohngebebieten in Sachsen-Anhalt und Sachsen sind zudem auf sächsischer Seite das 1078,9 ha große Landschaftsschutzgebiet „Loberaue“, das 5408,04 ha große Landschaftsschutzgebiet Leinetal, das 1261,06 ha große Naturschutzgebiet „Werbeliner See“, das 27,76 ha große Naturschutzgebiet „Spröde“, das ca. 598,00 ha große Naturschutzgebiet „Luppeaue“ und das ca. 270,00 ha große Naturschutzgebiet „Burgaue“, welche teilweise bzw. vollständig Bestandteile des 6.407,00 ha großen Europäischen Vogelschutzgebietes Landesinterne Nr.: 3, EU-Meldenr.: 4439-452 „Agrarraum und Bergbaufolgelandschaft bei Delitzsch“, des ca. 96,00 ha großen FFH-Gebietes, Landesinterne Nr.: 209, EU-Meldenr.: 4440-303 „Sprödaer Wald und Triftholz“, des etwa 2.525,00 ha großen Gebietes nach Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie „Leipziger Auensystem“ sowie des ca. 4.952,00 ha großen Europäischen Vogelschutzgebietes, Landesinterne Nr.: 50E, EU-Meldenr.: 4639-301 „Leipziger Auwald“ sind betroffen. Im Land Sachsen-Anhalt sind insbesondere das ca. 4.762,00 ha große Europäische Vogelschutzgebiet “Saale-Elster-Aue Südlich Halle“ (EU-Code: DE 4638-401, Landescode: SPA0021), das ca. 1.758,00 ha große und im linienhaften Teil ca. 9,00 km lange FFH-Gebiet “Saale-, Elster-, Luppe-Aue zwischen Merseburg und Halle“ (EU-Code: DE 4537-301, Landescode: FFH0141), das ca. 548,00 ha große und in linienhaften Teilen mit ca. 9,00 km lange FFH-Gebiet “Elster-Luppe-Aue“ (EU-Code: DE 4638-302, Landescode: FFH0143), das 4.370,4268 ha große Landschaftsschutzgebiet „Elster-Luppe-Aue“ sowie das 915,00 ha große Naturschutzgebiet „Saale-Elster-Aue bei Halle“, das 152,00 ha große Naturschutzgebiet „Elsteraue bei Ermlitz“ und das 379,00 ha große Naturschutzgebiet „Luppeaue bei Horburg und Zweimen“ zu benennen.

https://www.natura2000.sachsen.de/3-agrarraum-und-bergbaufolgelandschaft-bei-delitzsch-36741.html

https://www.natura2000.sachsen.de/download/ffh/209_MaP_KF_T.pdf

https://www.natura2000.sachsen.de/209-sprodaer-wald-und-triftholz-32465.html

https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/15160-Aend-VO-Festsetzungen-NSG

https://www.bfn.de/natura-2000-gebiet/leipziger-auwald

https://www.natura2000.sachsen.de/50e-leipziger-auensystem-34913.html

https://www.natura2000.sachsen.de/download/ffh/050E_MaP_KF_T.pdf

https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/15172-Festsetzung-NSG-Luppeaue-

https://www.natura2000-lsa.de/schutzgebiete/natura2000-gebiete/elster-luppe-aue-.html?changelang=1

https://www.natura2000-lsa.de/front_content.php?idart=359&idcat=33&lang=1

Alle Wohnstandorte im Ballungsraum Halle-Leipzig sowie die ebengenannten Schutzgebiete sind von massiven Verstärkungen der ohnehin unerträglichen Belastungen durch Lärm, Feinstaub, Verwirbelungen und Ablassen von Kerosin bedroht.

Diese Tatsachen gilt es endlich von den Verantwortlichen in Politik und Verwaltungen des Bundes, des Freistaates Sachsen und des Landes Sachsen-Anhalt ernstzunehmend und zu berücksichtigen.

Alle Einwendungen prallen bisher nicht nur bei der DHL und bei der Mitteldeutschen Flughafen AG ab, sondern ganz besonders auch bei den Verantwortlichen in Politik und Verwaltung des Bundes, des Freistaates Sachsen und des Landes Sachsen-Anhalt ab. Dabei weist insbesondere der nunmehrige AHA-Mitgliedsverein IG Nachtflugverbot Leipzig/Halle e.V. seit Beginn der Verkündung der Deutschen Post World Net vom 09.11.2004 am Flughafen Leipzig/Halle ein DHL-Luftfrachtdrehkreuz fachlich fundiert auf die Gefahren bzw. Gefährdungen für Umwelt, Landschaft und Natur durch Lärm, Flächenversiegelungen, Abgas- und Feinstaubbelastungen. Dazu bedient man sich umfassender Stellungnahmen, Unterschriftaktionen, Protestveranstaltungen und der Teilnahme an öffentlichen Bürgerversammlungen, aber auch Klagen vor den Obersten Gerichten der BRD.

Die obengenannten Einrichtungen aus Politik, Verwaltung und Wirtschaft antworteten bisher mit Ignoranz, Arroganz und unqualifizierten Äußerungen.

Dabei hat der Eid gemäß Artikel 56 Grundgesetz folgenden Inhalt, Zitat:

„Ich schwöre, daß ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe.“, Zitat Ende

Die Eidesformeln im Land Sachsen-Anhalt und Freistaat Sachsen haben sehr ähnlichen Inhalt.

Nach Ansicht des Arbeitskreises Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. – AHA – verstoßen jedoch die Verantwortlichen in der Politik des Bundes, des Freistaates Sachsen und des Landes Sachsen-Anhalt gegen den nunmehr seit 2004 mehrfach geleisteten Eid.

Nun haben die Proteste für den Erhalt von Umwelt, Natur und Landschaft sowie Gesundheit und Lebensqualität der Menschen in der Region verständlicherweise eine neue Qualität erreicht. Das hatte die friedliche Blockade einer Einfahrt des DHL-Frachtzentrums durch 54 Klimaaktivisten am 09.07.2021 eindrucksvoll gezeigt.

Offensichtlich hat diese Aktion schmerzhaft nicht nur DHL, sondern auch der Staatsregierung Sachsens aufgezeigt, dass ihr Verhalten und ihr Umgang mit den berechtigten Sorgen und Nöten der in der Region lebenden Menschen immer mehr Widerstand erzeugt. Dies zeigen die unqualifizierten und bösartigen von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sowie seines früheren Stellvertreters, dem damaligen Staatsminister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr und einstigen Vorsitzenden der SPD Sachsen Martin Dulig getätigten Äußerungen zu der Protestaktion.

Der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. – AHA – hält eine Ausweitung der Vielfalt und Häufigkeit friedlicher Protestaktionen für dringend geboten und fordert in dem Zusammenhang die sofortige und vollständige Einstellung aller rechtlichen und anderen Aktivitäten gegen die 54 Klimaaktivisten wegen Nötigung und Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz.

Ebenfalls fordert der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. – AHA – weiterhin und mit Nachdruck die sofortige Umsetzung eines Nachtflugverbotes für den Flughafen Leipzig/Halle sowie das Ende der gemäß Vertrag vom 12. September 1990 über die abschließende Regelung in Bezug auf Deutschland (Zwei-plus-Vier-Vertrag) Artikel 5 Absatz 3 völkerrechtswidrigen militärischen Nutzung der Anlagen.

https://www.auswaertiges-amt.de/blob/243468/4bffed30ebad7b53000579f5aa3dccc6/statusliste-de-data.pdf

Nur so lassen sich die unverantwortlichen Lärmbeeinträchtigungen, Belastungen mit Abgasen, Feinstaub und Verwirbelungen sowie die damit verbundenen Gefahren für Gesundheit, Leben und Lebensqualität sowie Umwelt und Natur erheblich reduzieren. Ein Unterlassen der militärischen Nutzung gehört auch des im Artikel 2 der im Vertrag vom 12. September 1990 über die abschließende Regelung in Bezug auf Deutschland (Zwei-plus-Vier-Vertrag) getroffenen Regelung, „daß vom deutschen Boden nur Frieden ausgeht wird“.

Es gehört zu den verfassungsrechtlichen Pflichten der Verantwortlichen in Politik und Verwaltungen Gefahren für Leben und Gesundheit von der Bevölkerung abzuwenden, welcher sich aus Artikel 56 des Grundgesetzes, Artikel 61 der Verfassung des Freistaates Sachsen und Artikel 66 der Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt ableitet.

https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_56.html

https://www.landesrecht.sachsen-anhalt.de/bsst/document/jlr-VerfSTrahmen

An den obengenannten Problemen kann auch die Einführung eines Entgeltes nach Lärmklassen seit dem 01.04.2023 durch den Flughafen Leipzig/Halle nichts ändern, weil davon auszugehen ist, dass die Möglichkeit des Freikaufens besteht. Die neue Entgeltordnung von Lärm- und Nachtzuschlägen tritt nicht nur vollkommen intransparent in Erscheinung, sondern stellt eine reine Augenwischerei dar, weil sich am Problem der Nachtflüge nichts ändert.

Daher ruft der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. – AHA – die Bevölkerung dringend auf, verstärkt Widerstand gegen Fluglärm und militärische Nutzung zu leisten und sich den bestehenden Organisationen anzuschließen, um die Region Halle/Leipzig vor Nachtfluglärm zu schützen und so ein entscheidendes Stück Lebensqualität zurückzuholen.

Nähere und mehr Informationen sind unter folgendem Link einholbar:

https://www.nachtflugverbot-leipzig.de

Der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. – AHA – sieht sich ferner als zentralen diesbezüglicher Anlaufpunkt an, so auch für seinen kooperativen Mitgliedsverein Interessengemeinschaft Nachtflugverbot Leipzig/Halle e.V.

Folgende AHA-Kontaktadressen stehen zur Verfügung:

I. Sitz des Vereins

Arbeitskreis Hallesche Auenwälder

zu Halle (Saale) e.V. – AHA

Große Klausstraße 11

06108 Halle (Saale)

Tel.: 0345 – 200 27 46

E-Mail: aha_halle@yahoo.de

II. Regionalgruppe Schkopau-Merseburg-Leuna-Bad Dürrenberg „Horst Zeitz“/Umweltbibliothek Merseburg „Jürgen Bernt-Bärtl“ (UBM)

Arbeitskreis Hallesche Auenwälder

zu Halle (Saale) e.V. – AHA

Weiße Mauer 33

06217 Merseburg

E-Mail AHA: aha_halle@yahoo.de

E-Mail UBM: ubm2021@yahoo.com

III. Regionalgruppe Leipzig und Umland

Arbeitskreis Hallesche Auenwälder

zu Halle (Saale) e.V. – AHA

Otto-Adam-Straße 14

04157 Leipzig

Tel.: 0176 – 643 623 67

E-Mail: aha_halle@yahoo.de

Andreas Liste

Vorsitzender

Halle (Saale), den 12.10.2025