In Anknüpfung bzw. auf Basis seiner Stellungnahme vom 27.04.2025 möchte der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. – AHA – auf die mit Schreiben vom 10.12.2025 vom Land Sachsen-Anhalt, Landesverwaltungsamt, Referat Planfeststellungsverfahren zugesandten Erwiderung des Landes Sachsen-Anhalt, Landestraßenbaubehörde Regionalbereich Süd vom 14.07.2025 wie folgt eingehen:

Die Ausführungen des Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. – AHA – sind jeweils mit Zitaten unterlegt. Die explizit aufgeführten Grundlagen für die Feststellung, Zitat:

„Neben den verworrenen Zahlenmix, welcher für die Öffentlichkeit nicht eindeutig nachvollziehbar ist, gibt es noch dazu unterschiedliche Angaben zur Länge der geplanten Baustrecke. Immerhin handelt es sich um eine Differenz im Umfang von 45,00 km!“, Zitat Ende

konnte das Land Sachsen-Anhalt, Landestraßenbaubehörde Regionalbereich Süd in keiner Weise begründen und widerlegen. Der Hinweis, dass die Darstellungen „regelkonform“ seien sind da wenig bis gar nicht hilfreich. Sie zeugen eher von einer praxis- und bevölkerungsfernen, bürokratischen Herangehensweise, wo klare und eindeutige Darstellungen eher gefordert sind. Offensichtlich fehlt dem Verfasser und dem Dienststellenleiter die notwendige Sensibilität im Umgang mit der Bevölkerung sowie ihren ehrenamtlich agierenden Vereinen und Initiativen. Sie agieren aus ihrer steuerlich finanzierten Arbeitssphäre, welche wenig bzw. gar kein Interesse hat die Bevölkerung mitwirken zu lassen.

Die Vertauschung von 45,00 m zu 45,00 km bedauert der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. – AHA – sehr. Im Gegensatz zum Land Sachsen-Anhalt, Landestraßenbaubehörde Regionalbereich Süd – nachfolgend Behörde ist der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. – AHA – bereit Fehler einzugestehen.

An der Grundeinschätzung zu oben zitierten Aussage zum „verworrenen Zahlenmix“ und der Unverantwortlichkeit derartige Bauvorhaben zu planen und umzusetzen zu wollen, ändert sich dahingehend nichts, da sich jede Strecke durch das Gesamtgebiet als unnötig und unverantwortlich darstellt.

Wie die auf Seite 2 aufgezeigte zweite Tabelle weichen die Angaben von den unter Punkt 3.2.1.4 Variante 2 getätigten Angaben erheblich ab. Die Differenzen hat die steuerfinanzierte Behörde fortgesetzt, explizit und noch immer nicht nachvollziehbar begründet.

Die auf Seite 3 gefertigte Zusammenfassung unter a) bis h) stammt nicht aus der Stellungnahme vom 27.04.2025. Hier erwartet der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. – AHA – eine Erläuterung, woher die Behörde diese Angaben oder ob es hier eigene Zusammenfassung gegeben hat.

Trotzdem möchte der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. – AHA – folgendermaßen darauf eingehen.

Zu a) und c):

Die dargestellten „Bedarfe“ rühren noch aus Zeiten her, welche das Auto als Allheilmittel der Verkehrsentwicklung darstellt. Dabei lässt die Behörde moderne Erkenntnisse unberücksichtigt, dass Straßenneubau neuen Verkehr induziert. Dies greift die Dokumentation des Wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestag vom 01.06.2021 „Straßenbau und Verkehrsentwicklung“, insbesondere auf den Seiten 8 bis 16 auf. Dabei sei zum Beispiel ein Zitat im vorletzten Absatz auf Seite 11 angeführt: „Ein Ausbau des Straßennetzes um ein Prozent in einer Region führt dazu, dass der Autoverkehr dort um ein Prozent zunimmt – und zwar in weniger als zehn Jahren. ‚Eine Verdoppelung der Straßen‘, bringt Turner das Ergebnis auf den Punkt, ‚verdoppelt den Verkehr‘. Mehr Autobahnen seien daher kein probates Mittel zur Bekämpfung des Staus.“, Zitat Ende

Derartigen Erkenntnissen verschließt sich die Behörde vollumfänglich. Auf die in der Stellungnahme vom 27.04.2025 unter folgenden Punkte angeführten Alternativen und Anregungen geht die Behörde erst gar nicht ein:

Zu 2. Begründung des Vorhabens

Zu 2.1 Vorgeschichte der Planung, vorausgegangene Untersuchungen und Verfahren

Zu 2.4.2 Bestehende und zu erwartende Verkehrsverhältnisse

Zu 3.1 Beschreibung des Untersuchungsgebietes

Zu 3.2.1.2 Frühzeitig ausgeschiedene Varianten

Ferner blendet die Behörde den vom Umweltforschungsplan des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit herausgegebenen Abschlussbericht zu Flächensparende Straßennetzgestaltung: Potenziale zur effizienten Entwicklung des Straßennetzes vor dem Hintergrund der Umweltziele der Bundesregierung und des demografischen Wandels, Abschlussdatum: November 2016

Somit bestätigt die Behörde die autobestimmte Verkehrs- und Planungspolitik eindeutig und ignoriert in dem Zusammenhang alle anderen Erkenntnisse und Notwendigkeiten.

Zu b):

Die beste und nachhaltigste Vermeidung ist Nichtdurchführung des Gesamtvorhabens.

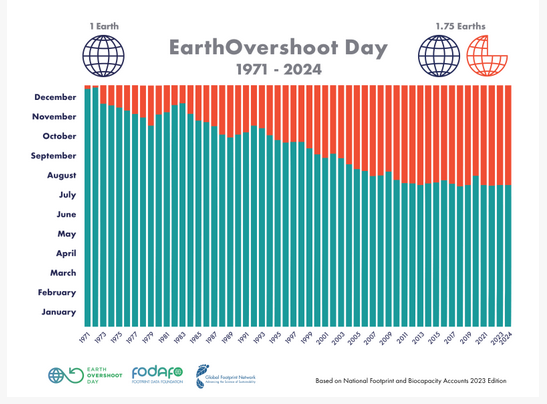

Ebenfalls in dem Zusammenhang gibt die vom Umweltbundesamt auf der Basis des § 3 Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz – UmwRG im Juni 2019 anerkannte, ehrenamtliche und gemeinnützige Umwelt- und Naturschutzvereinigung Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. – AHA – zu bedenken, dass das Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMUKN) zur aktuellen täglichen Neuausweisung von Siedlungs- und Verkehrsflächen in der Bundesrepublik Deutschland folgendes angibt, Zitat:

„Ausweislich der amtlichen Flächenstatistik des Bundes wurden in Deutschland im Vierjahresmittel 2020 bis 2023 jeden Tag durchschnittlich rund 51 Hektar als Siedlungsflächen und Verkehrsflächen neu ausgewiesen. Dies entspricht einer Fläche von circa 71 Fußballfeldern täglich. Damit nahm der Flächenverbrauch gegenüber dem Vorjahreszeitraum geringfügig um durchschnittlich zwei Hektar pro Tag zu. 35 Hektar der Flächenneuinanspruchnahme entfielen auf den Bereich Wohnungsbau, Industrie und Gewerbe sowie öffentliche Einrichtungen, 17 Hektar auf Sport-, Freizeit- und Erholungs- sowie Friedhofsflächen. Insgesamt machten Flächen für Siedlung und Verkehr in Deutschland im Jahr 2023 14,6 Prozent, das heißt etwa ein Siebtel der Gesamtfläche aus.

Im August 2025 wurden in der amtliche Flächenstatistik des Bundes die seit 2020 berechneten Vierjahresmittelwerte einer Revision unterzogen und wie folgt nach unten korrigiert: Vierjahreszeitraum 2017-2020 – bisher 54 Hektar, neu 53 Hektar; Vierjahreszeitraum 2018-2021 – bisher 55 Hektar, neu 53 Hektar; Vierjahreszeitraum 2019-2022 – bisher 52 Hektar, neu 49 Hektar. Dies ist im folgenden Link zur amtlichen Flächenstatistik näher erläutert.

Die Siedlungs- und Verkehrsfläche darf nicht mit „versiegelter Fläche“ gleichgesetzt werden, da sie auch unversiegelte Frei- und Grünflächen enthält. Nach Schätzungen des Statistischen Bundesamtes sind etwa 45 Prozent der Siedlungs- und Verkehrsfläche versiegelt.

Die Reduzierung des Flächenverbrauchs ist ein zentrales umweltpolitisches Anliegen. Fläche ist eine begrenzte Ressource. Flächenverbrauch ist mit erheblichen negativen Folgen für die Umwelt verbunden. Dies umfasst den Verlust von Naturräumen, den Verlust von Klimaschutzleistungen (CO2-Senken), Verlust von Optionen für die Klimaanpassung, insbesondere für die Hochwasser- und Starkregenvorsorge, und nicht zuletzt den Verlust wertvoller Ackerflächen. Das bedeutet, dass der Mensch mit der Ressource Fläche sparsam umgehen muss, um ihre ökologischen Schutzfunktionen angesichts vielfältiger wirtschaftlicher und sozialer Nutzungsansprüche an den Raum im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung zu erhalten.“, Zitat Ende

Ferner ist folgendes ausgeführt, Zitat:

„In der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie hat sich die Bundesregierung zum Ziel gesetzt, den täglichen Zuwachs an Siedlungs- und Verkehrsfläche in Deutschland von heute rund 51 Hektar pro Tag bis zum Jahr 2030 auf unter 30 Hektar pro Tag zu reduzieren, um bis zum Jahr 2050 einen Flächenverbrauch von netto Null im Sinne einer Flächenkreislaufwirtschaft zu erreichen. Dabei geht es auch um den Schutz und die Erhaltung landwirtschaftlicher Flächen.

Wegen seiner Relevanz für den Klimaschutz (CO2-Senken) bildet das Ziel der Flächenkreislaufwirtschaft zudem ein wichtiges Element des Klimaschutzplans 2050 der Bundesregierung.

Die Zielerreichung kann gelingen, wenn der Nachnutzung von Grundstücken und dem Bauen im Bestand konsequenter Vorrang vor der Neuausweisung von Siedlungsflächen gegeben wird. Die Neuinanspruchnahme von Flächen ist so weit wie möglich zu vermeiden. Der Innenentwicklung ist Vorrang zu geben. Das Leitbild der dreifachen Innenentwicklung nimmt dabei flächensparendes Bauen, ausreichende Grünversorgung und Verkehrsvermeidung gleichermaßen in den Blick, um dem Anspruch an eine zukunftsfähige, ökologisch intakte und klimaresiliente Stadtentwicklung gerecht zu werden.

Um den zunehmenden Flächennutzungskonkurrenzen gerade in einem dicht besiedelten Land wie Deutschland gerecht zu werden, bedarf es einer sorgfältigen planerischen Konfliktbewältigung. Der Bund stellt den Ländern und Kommunen mit dem Raumordnungsgesetz, dem Baugesetzbuch und dem Bundesnaturschutzgesetz ein umfassendes rechtliches Instrumentarium zur Steuerung der Flächeninanspruchnahme zur Verfügung. Das Baugesetzbuch verpflichtet die Kommunen als Träger der Bauleitplanung zum sparsamen und schonenden Umgang mit Grund und Boden und zur Begrenzung der Bodenversiegelung auf das notwendige Maß. Nach dem Bundesnaturschutzgesetz sind Eingriffe in Natur und Landschaft soweit wie möglich zu vermeiden.

Seit 2017 sieht das Raumordnungsgesetz (ROG) des Bundes einen Grundsatz der Raumordnung zu Vorgaben für quantifizierte Flächensparziele vor. Zudem gilt seit September 2023 der gesetzliche Grundsatz der Raumordnung, dass die Brachflächenentwicklung einer neuen Flächeninanspruchnahme nach Möglichkeit vorgezogen werden soll. Diese Grundsätze sind auf den nachgelagerten Ebenen gemäß § 4 ROG zu berücksichtigen, wovon die Länder Gebrauch machen. Im Rahmen der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie werden die Flächensparziele der Bundesregierung in einem breiten Dialog aller Akteure bilanziert und fortentwickelt.“, Zitat Ende

Das ergibt im Jahr einen Flächenverbrauch im Umfang von 18.615,00 ha. Im Vergleich dazu hat die Stadt Wanzleben-Börde eine Fläche von 18.150,00 ha = 188,15 km².

Das Statistische Bundesamt kommt auf die gleichen besorgniserregenden Feststellungen.

https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2025/08/PD25_286_412.html

Mit sogenannten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen lassen sich die Zerstörungen und Beeinträchtigungen von Umwelt, Natur und Landschaften keinesfalls kompensieren. Dieser Irrglauben hält sich weiter und soll offenbar die Rechtfertigung für weiteren Raubbau bieten.

Zu d):

Diese Ausführungen lassen Propaganda, aber keine Fach-, Sach- und Ortskenntnis erkennen. Eine Zerschneidung von Umwelt. Landschaften und Natur derartig darzustellen verkennt die tatsächliche Situation allgemein und vor Ort. Der heutige Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. – AHA – ist bereits seit dem Jahr 1987 in dem Planungsgebiet aktiv und kann derartige Aussagen in keiner Weise nachvollziehen.

Zudem sei auf folgende Ausführungen des Umweltbundesamtes und des Bundesamtes für Naturschutz verwiesen:

https://www.bfn.de/zerschneidung-und-wiedervernetzung

zu e):

Das weitläufige Einwirkungen von baulichen Eingriffen sich schädigend auf derartige Schutzgebiete auswirken ist Allgemeinwissen und das mehr oder minder zu bestreiten zeugt von geballt fehlender Fach- und Sachkompetenz. Wenn selbst die von der Behörde mit Steuermitteln finanzierte FFH-Verträglichkeitsprüfung zu dem Ergebnis kommt, dass „keine erheblichen Beeinträchtigungen auf die Schutz- und Erhaltungsziele dieses Natura 2000-Gebietes“ stattfinden, bedeutet das im Umkehrschluss das sie nicht ausgeschlossen sind. Abgesehen davon, dass die Einschätzung auf Angaben von der Behörde mit Steuermitteln finanzierten Gutachter beruht und somit nicht frei vom Auftraggeber beeinflussten Zielen zustande gekommen sein dürften.

Die Bedrohung des Schutzraumes FFH-GEBIET “ENGELWURZWIESE BEI ZWINTSCHÖNA“ (EU-CODE: DE 4538-301, LANDESCODE: FFH0142) verstößt zudem klar und deutlich gegen die RICHTLINIE 92/43/EWG DES RATES vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen

https://www.bfn.de/natura-2000-gebiet/engelwurzwiese-bei-zwintschoena

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1992L0043:20070101:DE:PDF

zu f):

Diese abenteuerlichen Thesen sind nicht durch nichts belegt. Die eigenen Beobachtungen und Feststellungen des heutigen Arbeitskreises Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. – AHA – zeigen immer wieder auf, dass vor Ort Kaltluft entsteht und eine Verteilung im Umfeld stattfindet.

Hier sei zudem auf die Ausführungen des Deutschen Wetterdienstes vom 11. April 2024sowie des Fachbeitrag Stadtklima zum Landschaftsplan und Flächennutzungsplan der Stadt Halle vom Mai 2021 verwiesen.

zu g):

Die Auswirkungen von Bergfolgelandschaften sind weitläufig zu betrachten. Insbesondere gehören Wasser- und Bodenbewegungen dazu. Insofern ist diese Angabe nicht zielführend.

Zu h):

Die bisher ergänzenden Erläuterungen zur Stellungnahme vom 27.04.2026 lassen nur eine sofortige, vollständige und unwiderrufliche Einstellung des Gesamtvorhabens zu.

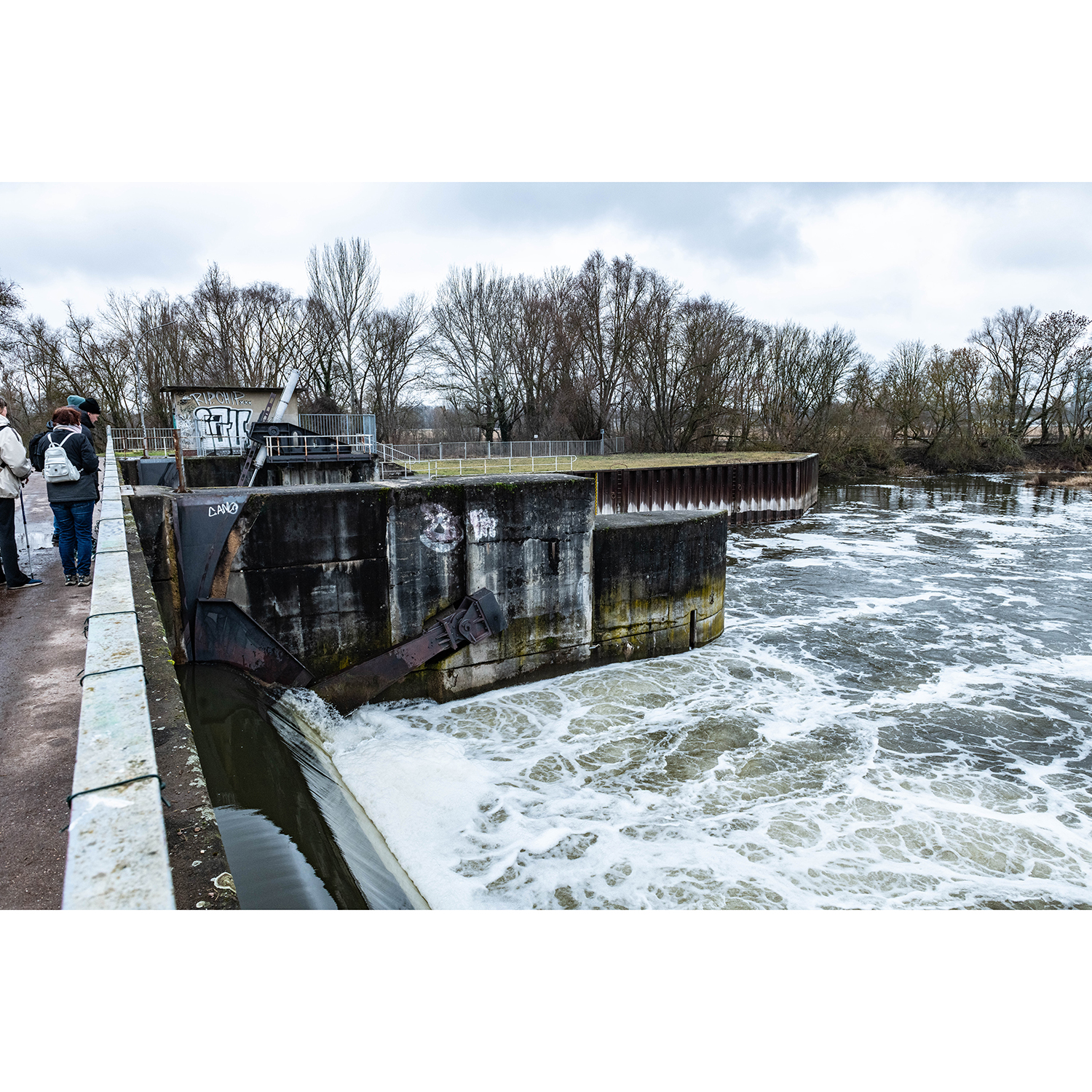

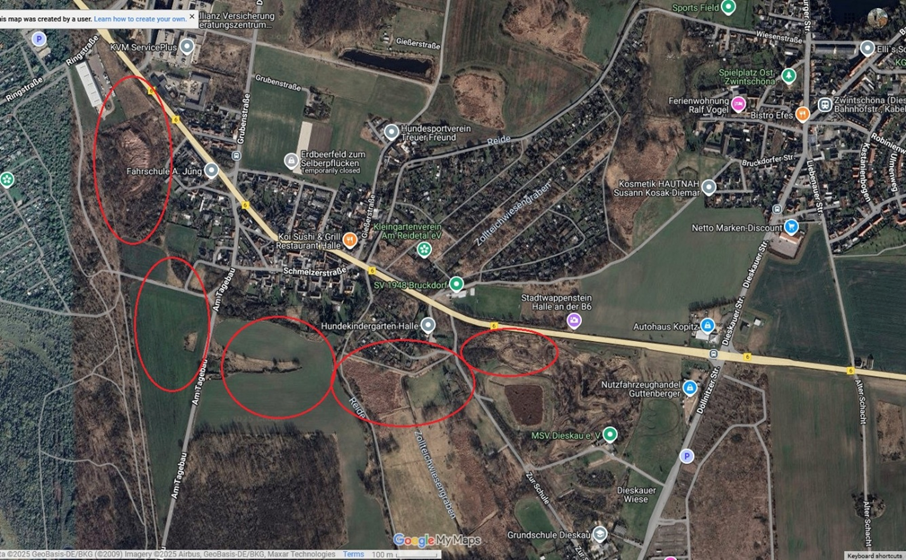

Abschließendes

Der AHA hält es für dringend erforderlich sich verstärkt für den Schutz, den Erhalt und für eine zu mindestens naturnahe Entwicklung der Auenlandschaft von Reide und Rieda, ihrer Nebengewässer und Auen sowie im Biotop- und Grünverbund zwischen der Saale-Elster-Luppe-Aue sowie der Fuhneaue einzusetzen. Dazu ist es aber erforderlich nicht nur weitere Zerschneidungen und Flächenversiegelungen auszuschließen, sondern Rückbaumaßnahmen vorzunehmen. Darüber hinaus es einen verstärkten Eintrag von Feinstaub, Lärm und Abgasen in Wohngebieten sowie Natur- und Landschaftsräumen nicht zuzulassen, besonders wenn man bedenkt, dass die Reideaue zu den Kaltluftentstehungsgebieten und Kaltluftbahnen gehört.

Aus diesem Grund sind Planungen für eine Ortsumgehung B6 in Halle-Bruckdorf und in der Gemeinde Kabelsketal auszuschließen.

Zur Bedeutung des Gesamtraumes zwischen den Städten und Leipzig sei auf die Presseerklärung „AHA hält Schutz, Erhalt und nachhaltige Entwicklung des Landschafts- und Naturraumes zwischen Halle und Leipzig für dringend geboten“ vom 13.04.2025 verwiesen.

Zudem beabsichtigt der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. – AHA – im Rahmen nachfolgender Fahrradexkursion seine Positionen vor Ort zu erläutern:

Samstag, den 11.04., um 10.00 Uhr

Fahrradexkursion in die Saale-Elster-Luppe-Aue

zwischen Halle (Saale) und Leipzig

Route: Diemitzer Graben, die Reide, Überlauf des Hufeisensees in die Reide, Park von Dieskau, durch die Saale-Elster-Luppe-Aue und entlang des Wallendorfer und des Raßnitzer Sees im Landkreis Saalekreis, durch die Luppeaue bei Schkeuditz, durch die Elster-Luppe-Nahle-Aue in der Stadt Leipzig sowie zum Mündungsbereich der Parthe

Treffpunkt: Ecke Fiete-Schultze-Straße/Reideburger Straße, Halle (Saale)

Ende: Einmündung Parthe in die Weiße Elster

Dauer: ca. 6 Stunden

Der AHA ist bereit sich im Rahmen seiner ehrenamtliche und gemeinnützigen Möglichkeiten für den Schutz, den Erhalt und für eine zu mindestens naturnahe Entwicklung der Auenlandschaft von Reide und Rieda, ihrer Nebengewässer und Auen sowie im Biotop- und Grünverbund zwischen der Saale-Elster-Luppe-Aue sowie der Fuhneaue einzubringen.

Arbeitskreis Hallesche Auenwälder

zu Halle (Saale) e.V. – AHA

Große Klausstraße 11

06108 Halle (Saale)

Tel.: 0345 – 200 27 46

E-Mail AHA: aha_halle@yahoo.de

Andreas Liste

Vorsitzender

Halle (Saale), den 22.02.2026