Bekanntlich gehören Auen zu den arten- und strukturreichsten Landschaften der gemäßigten Zonen. Sie dienen als Lebens- und Rückzugsraum für zahlreiche Tier-, Pflanzen- und Pilzarten, als Ausbreitungsraum von Hochwasser, der Wassergewinnung, zur Verbesserung des Klimas als Frisch- und Kaltluftentstehungsgebiet sowie der stressgeplagten Bevölkerung als Erholungsraum.

Die Stadt Leipzig ist durchgängig von Auenlandschaften mit den ebengenannten Eigenschaften geprägt. Insbesondere die 257,00 km lange Weiße Elster, aber auch ihre Nebengewässer wie ganz besonders die 90,00 km lange Pleiße und die 56,70 km lange Parthe bilden dabei das räumliche, landschaftliche und ökologische Rückgrat.

https://www.fgg-elbe.de/files/Download-Archive/Fachberichte/Allgemein/Fliessgw2015.pdf

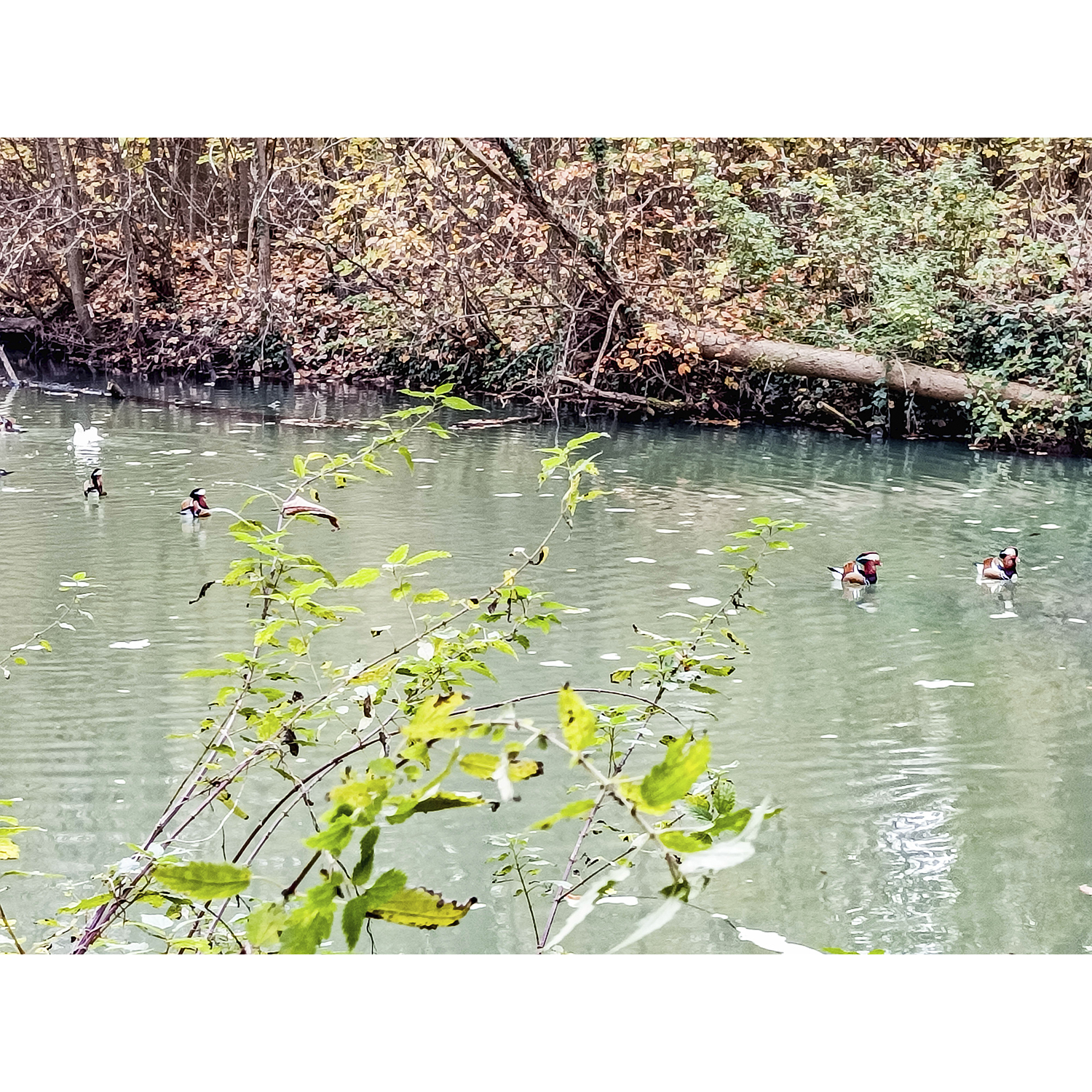

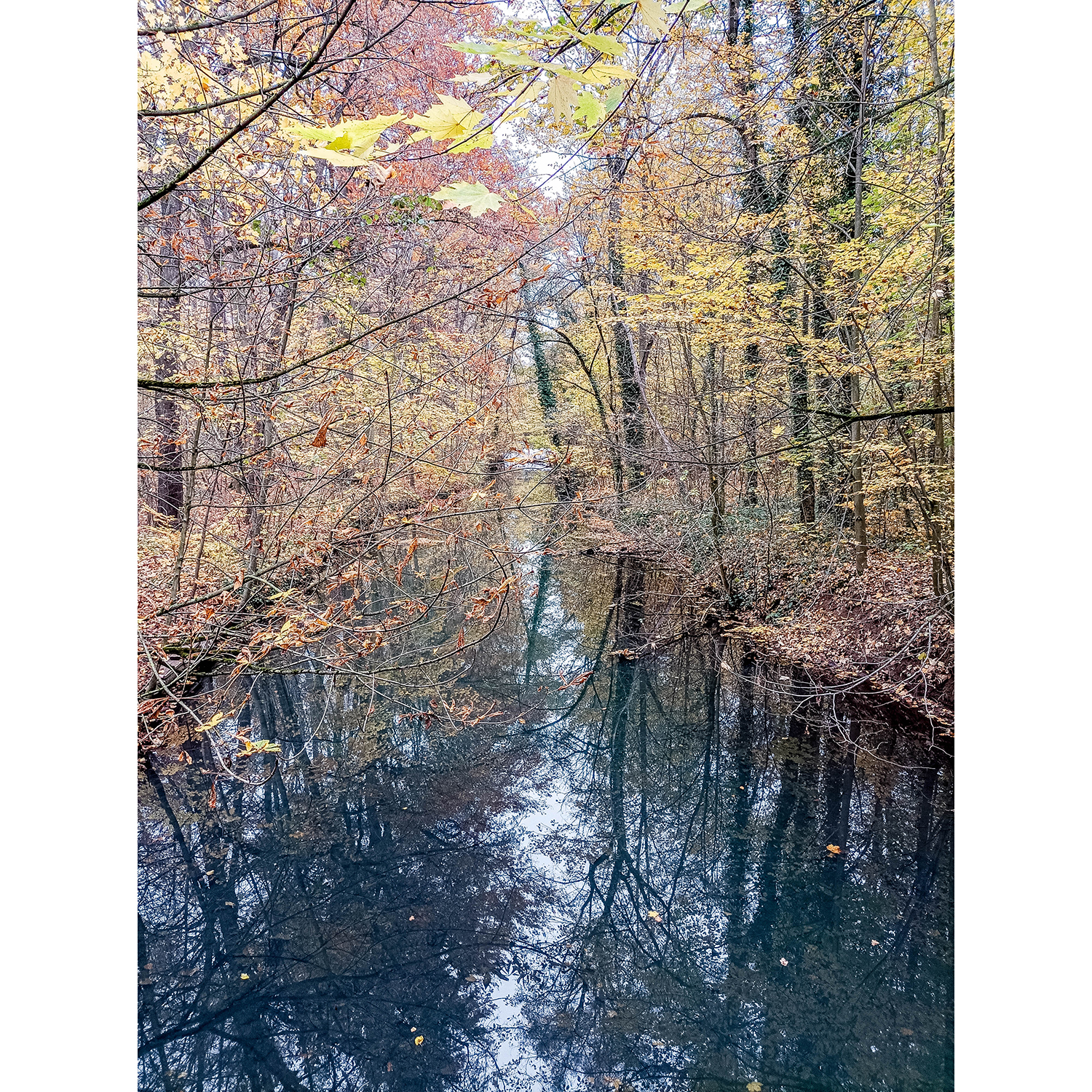

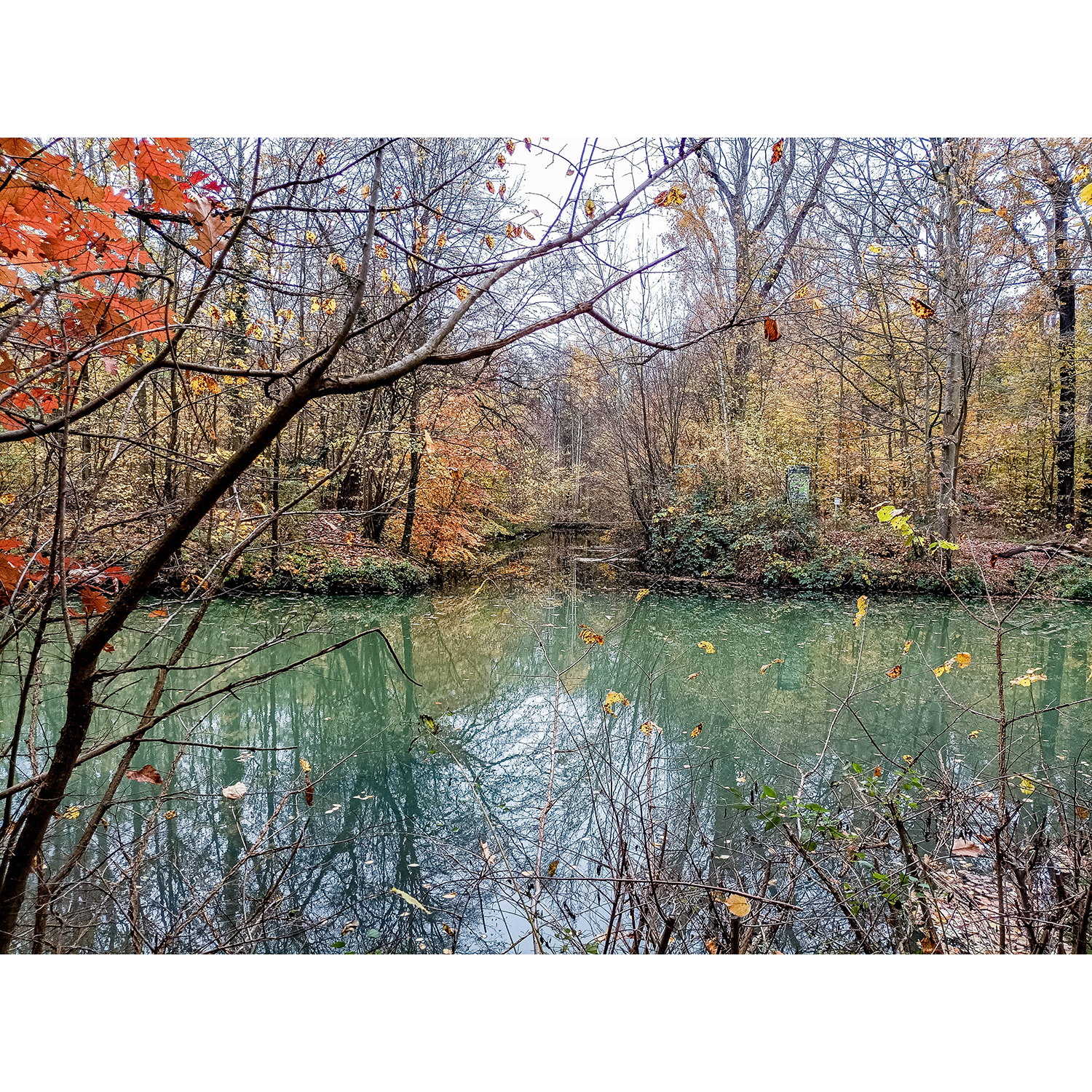

Ein sehr wichtigen Bestandteil dieser sehr wertvollen und als ca. 5.900,00 ha großes Landschaftsschutzgebiet „Leipziger Auwald“, ca. 4.925,00 ha großes Europäisches Vogelschutzgebiet „Leipziger Auwald“ und als ca. 2.825 ha großes Fauna-Flora-Habitat (FFH)- Gebiet „Leipziger Auensystem“ geschützten Natur und Landschaft, stellt die Auenlandschaft im Süden der Stadt Leipzig dar, welche zwischen Weißer Elster und Elsterflutbett im Westen, Pleiße und Mühlpleiße im Osten, der Einmündung der Pleiße in das Elsterflutbett im Norden sowie des Cospudener Sees und seines Umfeldes im Süden eingebettet ist. Diese Auenlandschaft besteht zum großen Teil aus naturnahen Laubmischwäldern, welche sich vorrangig aus Eschen-Eichen-Ulmen-Hartholzauwald und grundfeuchtem Stieleichen-Hainbuchen-Wald, flächendeckenden Übergangsstadien zwischen diesen beiden Waldgesellschaften sowie ansatzweisen Weiden-Erlen-Pappel-Weichholzauengesellschaften zusammensetzt. Als sehr bedeutsame Kernstücke dieses Auengebietes sind im Norden das ca. 66,00 ha große Naturschutzgebiet (NSG) Elster-Pleiße-Auwald und im Südwesten das ca. 49,00 ha große Naturschutzgebiet (NSG) „Lehmlache Lauer“ zu betrachten.

https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/4916-Festsetzung-LSG-Leipziger-Auwald-

https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift_gesamt/4916/28372.html

https://www.natura2000.sachsen.de/5-leipziger-auwald-36727.html

https://www.natura2000.sachsen.de/download/spa/05_Leipziger-Auwald.pdf

https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift_gesamt/5551/28157.html

https://www.bfn.de/natura-2000-gebiet/leipziger-auwald

https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift_gesamt/11930/35903.html

https://www.natura2000.sachsen.de/download/ffh/050E_MaP_KF_K.PDF

https://bravors.brandenburg.de/de/verordnungen-211918

https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/15145-VO-Festsetzung-NSG-Lehmlache-Lauer-

https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift_gesamt/15145/39873.html

Im Rahmen einer vom Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. – AHA – am 08.11.2025 durchgeführten Exkursion nahmen die Teilnehmenden das Gebiet der Elster-Pleiße-Aue kritisch in den Augenschein.

Nach Auffassung des Arbeitskreises Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. – AHA – sind alle Holzentnahmen in den zu Recht mehrfach geschützten Auenwäldern vollständig zu unterbinden. Nur so besteht die Möglichkeit einer ordnungsgemäßen naturnahen und sukzessiven Entwicklung, der Schaffung und des Erhaltes vielfältiger Lebens- und Rückzugsraum für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten sowie von Lebensräumen für zahlreiche Pilzarten. Zudem finden keine Bodenverdichtungen sowie Schädigungen bzw. Zerstörungen der Feld- und Strauchschicht statt, welche u.a. wichtig für den sukzessiven Neuaufwuchs von Gehölzen ist.

Ferner fiel die nach wie vor unvermindert vorhandene Verockerung der im Drei-Linden-Brunnen in Ebersbrunn bei Zwickau entspringenden, einst 115,00 km langen und in Folge von Bergbaumaßnahmen zwischen Regis-Breitingen und Markkleeberg umgesetzten Begradigungsmaßnahmen um ca. 25,00 km auf ca. 90,00 km verkürzten Pleiße mit ihrem Einzugsgebiet von 1.508,00/1.876,00 km² auf.

https://www.fgg-elbe.de/files/Download-Archive/Fachberichte/Allgemein/Fliessgw2015.pdf

Nach Auffassung der Teilnehmenden der Exkursion des Arbeitskreises Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. – AHA – ist insbesondere die Lausitzer- und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH (LMBV) gefordert hier geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Dazu zählt es bestehende wissenschaftliche Erkenntnisse zusammenzutragen und neue Forschungsaufträge an die Universitäten, Akademien, Hochschulen und Fachhochschulen Mitteldeutschlands zu vergeben.

Die Teilnehmenden der Exkursion erörterten auch Maßnahmen wie Errichtung von u.a. mit Schilf (Phragmites australis) ausgestatteter Pflanzenkläranlagen am Beginn bestehender bzw. womöglich entstehender Zuflüsse sowie der Schaffung von Möglichkeiten der Alternativen zu der massiv ausgebauten, im Sommer 2010 fertiggestellten Schleuse Connewitz. Neben der – trotz vorhandener Fischaufstieganlage – bestehenden Barrierewirkung, führt diese Stauanlage zu einem umfassenden Rückstau. Damit eng verbunden ist eine mögliche Verschlechterung der Wasserqualität – besonders an heißen Sommertagen -, da kein ausreichender Sauerstoffeintrag erfolgen kann. Dabei ist flächendeckender Sauerstoffeintrag notwendig, um das Leben in der Pleiße zu erhalten, welche u.a. durch einstige Gewässerbegradigungen und -ausbaumaßnahmen sowie die deutlich erkennbare Verockerung ohnehin kräftig zu leiden hat.

Das zunehmende und sich flächendeckend immer mehr bedrohlich entwickelnde Problem der Verockerung ist zu mindestens europaweit erkannt, aber es gibt bisher noch keine belastbaren und nachhaltigen wissenschaftlichen Lösungen im Umgang mit dem durch verschiedenes menschlich verursachten Problems.

https://dserver.bundestag.de/btd/18/048/1804880.pdf

https://www.igb-berlin.de/news/gewaesser-richtig-renaturieren

https://www.hb.fh-muenster.de/opus4/frontdoor/deliver/index/docId/15293/file/Tophoff.pdf

https://www.bayklif.de/wp-content/uploads/downloads/Piatka-et-al-2022_DWA.pdf

https://www.salmonidenfreund.de/media/54631-Ocker/LT2006%20-%20Ocker%20-%20klein.pdf

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02000L0060-20141120&from=DE

https://www.lmbv.de/wp-content/uploads/2023/07/Broschuere-EHS_20230720_Web.pdf

https://www.lmbv.de/bergbaufolgen/verockerung-versalzung

https://www.lmbv.de/wp-content/uploads/2021/04/LMBV-Loesungen-fuer-die-Spree-Nordraum-2020.pdf

Dabei gilt es als gesichert, dass im Rahmen der Oxidation von Eisen bei Kontakt zu Wasser zu Eisenhydroxid kommt es zu einer umfassenden Sauerstoffzehrung und Versauerung durch Abgabe eines Protons. Darüber hinaus sorgen Bakterien beim Abbau von Eisensulfid, auch als Pyrit bekannt, zum weiteren Sauerstoffabbau und Bildung von Schwefelsäure. Neben dem fehlenden Sauerstoff im Gewässer beeinträchtigen geringer Lichteintrag und Verklebungen den Wasserpflanzenbestand, was wiederum zu einer Erschwerung der Laichmöglichkeiten für Fische beitragen könnte. Bei Auftreten von Sauerstoffmangel besteht die Möglichkeit, dass durch Reduktionen des Eisenhydroxids, die Mikroorganismen sich Sauerstoff zum Leben abspalten, das reduzierte Eisen, wenn es in die Kiemen der Fische gelangt zur Erstickung der Tiere führen kann. Darüber hinaus besteht mit der Versauerung der Böden die vermehrte Gefahr der Freisetzung von Schwermetallen.

Eine Motorisierung von Pleiße hätte in dem Blickfeld zur Folge, dass nicht nur Lärm, Abgase und vermehrte Gefährdungen für den Ruderbootverkehr auftreten, sondern die Aufwirbelungen der durch die Verockerung entstandenen, am Flussboden abgesetzten Verschlammungen aufwirbeln und den Lichteintrag weiter verschlechtern.

Abgesehen davon, dass angedachte wasserbauliche Maßnahmen in Pleiße und Floßgraben Lebens- und Bruträume für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten bedrohen sowie durch mögliche Ufer- und Sohlbefestigung die hydrologische Korrelation zwischen Aue und Fließgewässer erschweren. Das kann zur Folge haben, dass anströmendes Grund- und Schichtwasser sich an den Ufer- und Sohlbefestigungen zurückstaut, was wiederum eine fortschreitende Vernässung des dahinterliegenden Raumes zur Folge hat. Von daher gilt es nur einen Tourismus zuzulassen, welcher sich in die Fluss- und Auenlandschaft von Pleiße und Floßgraben einpasst, als umgekehrt. Von daher gilt es einen motorisierten Bootsverkehr mit einhergehenden Um- und Ausbaumaßnahmen auszuschließen und stattdessen dem umwelt-, landschafts- und naturfreundlicheren Ruderbootverkehr den Raum zu belassen. Die Teilnehmenden der Exkursion des Arbeitskreises Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. – AHA – waren sich einig, dass der Floßgraben – auch Batschke genannt – als sehr bedeutsames Brutgebiet des Eisvogels bekannt, von jeglichem Tourismus und allen wasserbaulichen Maßnahmen freizuhalten ist. Zu wasserbaulichen Maßnahmen gehören auch alle Entkrautungsmaßnahmen, was mit dem Verlust von Wasserpflanzen nicht nur zur Zerstörung bzw. Störung von Laich- und Unterschlupfmöglichkeiten für Fische führt, sondern auch zur Reduzierung der Sauerstoffproduktion im Wasser. Bereits der Rückstau in der Pleiße mit der einhergehenden Verringerung der Fließgeschwindigkeit blockiert einen umfassenden Sauerstoffeintrag in den Fluss. Ebenso behindert er die Wechselwirkung zwischen Prall- und Gleithängen, was letztendlich zur naturnaheren bis naturnahen Entstehung von Mäandern führt.

Dabei gebieten der Schutz, der Erhalt und die Entwicklung von Fließgewässern und ihrer Auen eine schnelle und umfassende Lösung zur Verbesserung der Wasser- und Sohlqualität, welche zudem der ordnungsgemäßen Umsetzung der „Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik“ und hier insbesondere die Artikel 1, 2 und 4 dient.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/ALL/?uri=CELEX%3A32000L0060

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A02000L0060-20141120

Dabei gilt es ganz besonders in und an den Entstehungsgebieten wie Bergbau, aber auch landwirtschaftlich genutzte Flächen gehören, wissenschaftlich fundierte Maßnahmen zu ergreifen, um ein Vordringen der Verockerung in Grund- und Oberflächenwasser zu mindestens stark zu reduzieren. Jedoch muss sich der Blick auf die jeweiligen Gesamträume der Fließgewässer und ihrer Auen zu orientieren.

Außerdem erklärten die Teilnehmenden an der Exkursion, dass Forstaktivitäten in den Auenwaldgebieten keinesfalls die Arten- und Strukturvielfalt erhalten oder gar befördern können. Die bisher produzierten Kahlschläge, welchen auch Stieleichen zum Opfer fielen, haben zur Beförderung der Entwicklung von Spitz- und Bergahorn geführt, die flächendeckende Besiedlung mit nitrophilen Stauden befördert und mit den forstwirtschaftlich geprägten Aufforsterungen die Umwandlung von einst strukturreichen Auenwäldern zu Forstplantagen vorangetrieben.

In dem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass seit Jahren vielerorts eine rege Sukzession zu beobachten ist, welche die Ausgangsbasis für einen stabilen, arten- und strukturreichen sowie standortgerechten Wald bildet. Dabei setzen sich nach eigenen Feststellungen die Naturverjüngungen beispielsweise aus Gehölzarten wie Gemeine Esche, Hainbuche, Feld-, Spitz- und Bergahorn, Feld- und Flatterulme, Schwarzerle, Stiel- und Roteiche, Rotbuche, Gemeiner Esche sowie Weißdorn zusammen, welche gekoppelt mit einem Stauden- und Wiesenrand eine rasante Waldneuentwicklung erwarten lassen kann.

Nur bedrohen zum Beispiel die Abholzungen, übertriebene Mahdaktivitäten und Wegebaumaßnahmen diese naturnahen Entwicklungen.

Der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. – AHA – sieht darin die Möglichkeit, dass sich hier zukunftsfähige, arten- und strukturreiche Wälder entwickeln können, welche die Natur kostenlos und nachhaltig umsetzt.

Nach Auffassung der nach § 3 Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz – UmwRG anerkannten Umwelt- und Naturschutzvereinigung Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. – AHA – ist nunmehr eine wissenschaftliche Kartierung derartiger Standorte erforderlich, um sie vor vielfältigen menschlichen Eingriffen, Störungen bzw. Zerstörungen schützen zu können.

Im Rahmen der Kartierungen bietet sich ferner die Feststellung der Artenzusammensetzung und die Altersstruktur an. Zudem empfiehlt es sich diese Kartierungen jährlich und dauerhaft durchzuführen sowie ebenfalls die Entwicklung von Fauna und Funga an den jeweiligen Standorten in den Blick zu nehmen.

Im Zusammenhang mit der Beförderung der sukzessiven Vermehrung der Stieleiche können sich die die Teilnehmenden an der Exkursion vorstellen, zum Beispiel auf den Wegen Eicheln zu sammeln und in den angrenzenden Auenwäldern zu verteilen und womöglich ggf. gezielt zu stecken. Gerade die „Mastjahre“ seit dem Jahr 2018 zeigen die die Möglichkeit auf, in Form von öffentlichen Arbeitseinsätzen derartige Aktionen durchzuführen.

Der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. – AHA – bekräftigt an der Stelle die dringende Notwendigkeit auch die Auenwälder in den Städten Markkleeberg, Leipzig und Schkeuditz endlich einer sukzessiven Entwicklung zu überlassen und die von Massenabholzungen und Pflanzungen von Baumplantagen geprägte Forstwirtschaft sofort zu beenden. Nur so ist die weitere Abwendung von Schäden und die Wiedererholung und Entwicklung von naturnaheren bis naturnahen Auenwäldern möglich.

Die Teilnehmenden an der Exkursion mahnen diesbezüglich mehr Transparenz an. Dazu gehört nach deren Ansicht Teilnehmenden an der Exkursion die Herkunft, Art und Weise der Auftraggebung und Finanzierung sowie nicht zuletzt die ungehinderte öffentliche Bereitstellung der wissenschaftlichen Arbeiten. Dies ist nach Ansicht der Teilnehmenden an der Exkursion auch dahingehend wichtig, um diese wissenschaftlichen Dokumente studieren, werten und kritisieren zu können. Eine Vorgehens-, Herangehens- und Handlungsweise, welche in einer lebendig, aufrichtig und ernsthaft gelebten Demokratie schon unaufgefordert eine absolute Selbstverständlichkeit sein muss.

Zudem bildet nach Auffassung des Arbeitskreises Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. – AHA – der Beschluss des Sächsischen Oberverwaltungsgerichtes vom 09.06.2020, Az.: 4 B 126/19 eine sehr wichtige Grundlage, um wissenschaftlich fundiert, transparent und demokratisch basiert eine echte Schutz- und Entwicklungskonzeption für das Auengebiet zu erarbeiten, öffentlich zu beraten und zu beschließen sowie letztendlich umzusetzen. Dabei gilt mindestens jährlich diese Schutz- und Entwicklungskonzeption nachzuhalten.

https://www.justiz.sachsen.de/ovgentschweb/documents/19B126.pdf

In dem Zusammenhang nahm die Exkursionsgruppe die Folgen der vor Jahren erfolgten Abholzungen an dem Ufer des Pleißeflutbettes kurz vor der Einmündung in das Elsterflutbettes in Augenscheinnahme. Der Sinn dieser Aktion ist noch immer nicht nachvollziehbar. Es gilt im Interesse der positiven Weiterentwicklung von Umwelt, Natur und Landschaften eine naturnahere Entwicklung an den Fließgewässern zuzulassen. Dazu gehört auch die Entwicklung von uferbegleitenden Gehölzen. Diese Gehölze dienen eine potentielle Lebens- und Nahrungsgrundlagen, tragen zur Verbesserung des Klimas sowie des Stadt- und Landschaftsbildes bei.

Hinsichtlich der Zukunft des Connewitzer Wehrs schlägt der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. – AHA – weiterhin vor, Möglichkeiten der Mäandrierungen im Bereich des Pleißemühlgrabens zwischen begradigter Pleiße und Wundtstraße, unter Einbeziehung der Kleingartenanlage Südvorstadt zu prüfen, um dieses Querbauwerk zu erübrigen. Neben der ökologischen Durchlässigkeit, entfiele auch die Unterhaltung des Connewitzer Wehrs. Dies käme einer gewissen Rückentwicklung des infolge der Errichtung des Pleißeflutbettes gleich, welches in Folge des Hochwassers von Weißer Elster und Pleiße entstand, zur Errichtung des 3,6 km langen Elsterflutbettes bis zum Palmgartenwehr sowie zur Verschüttung von Alter Pleiße – auch Kuhstrangwasser genannt – im Jahre 1879 und des Rödel, welcher selbst nach der Unterbrechung durch das Elsterflutbett bis zum Jahre 1926 existierte und im Jahre eine Verfüllung erfuhr.

Ferner gilt es das gesamte Auengebiet der unteren Pleiße wieder als komplettes Überflutungsgebiet zu betrachten, um so dem Fluss ein größeres Überschwemmungsgebiet zurückzugeben und die Weiterentwicklung naturnaherer Auenwälder noch weiter zu befördern.

Weiterhin sollte nach Auffassung des Arbeitskreises Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. – AHA – zum Beispiel der Raum zwischen Markkleeberger See und Pleiße unter Einbeziehung bzw. Berücksichtigung des Geländes der Agra eine besondere Rolle erhalten. So könnte u.a. eine wissenschaftliche Prüfung zur Wiederherstellung des alten Verlaufes der Mühlpleiße erfolgen, um das Wasserabflusssystem zu verbessern sowie zudem eine weitere landschaftliche und ökologische Aufwertung des Raumes zu ermöglichen. Ferner ist das gesamte Gebiet von neuen Verbauungen freizuhalten und zu prüfen, inwieweit bestehende Verbauungen und Versiegelungen einen vollständigen bzw. zu mindestens einen teilweisen Rückbau erfahren können.

Mit sehr großer Sorge haben die die Teilnehmenden an der Exkursion die voranschreitende Ausbreitung vom Japanischen Staudenknöterich (Fallopia japonica) zur Kenntnis genommen. Die anwesenden Mitglieder des Arbeitskreises Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. – AHA – berieten eigene jahrelange Erfahrungen im Zurückdrängen des Japanischen Staudenknöterich (Fallopia japonica) und des Sachalin-Knöterich (Fallopia Sachalinensis) seit dem Jahr 2006 in den Städten Halle (Saale) und Bitterfeld-Wolfen.

Daher bietet der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. – AHA – erneut dem Freistaat Sachsen und der Stadt Leipzig an diese Erfahrungen im Japanischen Staudenknöterich (Fallopia japonica) und des Sachalin-Knöterich (Fallopia Sachalinensis) einzubringen und einsteigend im Unterlauf der Pleiße in Form von öffentlichen Arbeitseinsätzen auch praktisch umzusetzen.

Die vom Umweltbundesamt im Juni nach § 3 Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz – UmwRG anerkannte, gemeinnützige und gemeinnützige Umwelt- und Naturschutzvereinigung Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. – AHA – ist auf jeden Fall bereit sich im Rahmen seiner ehrenamtlichen und gemeinnützigen Möglichkeiten beim Schutz, Erhalt und Entwicklung der Elster-Pleiße-Aue einzubringen.

https://www.umweltbundesamt.de/dokument/vom-bund-anerkannte-umwelt-naturschutzvereinigungen-0

Ferner bietet sich der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. – AHA – als ehrenamtliche Plattform für Interessenten an.

Wer mehr zu den Aktivitäten des Arbeitskreises Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. – AHA – in Leipzig und Umland erfahren möchte, kann folgendermaßen Kontakt aufnehmen:

Arbeitskreis Hallesche Auenwälder

zu Halle (Saale) e.V. – AHA

Regionalgruppe Leipzig und Umland

Otto-Adam-Straße 14

04157 Leipzig

E-Mail AHA: aha_halle@yahoo.de

Andreas Liste

Vorsitzender

Halle (Saale), den 09.11.2025

Fotos: Andreas Liste

Schreibe einen Kommentar