Der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. – AHA – hält einen umfassenden Schutz und Erhalt sowie eine nachhaltige Entwicklung des Landschafts- und Naturraumes zwischen den Städten Halle (Saale) und Leipzig für dringend geboten. Aus dem Grund beabsichtigt der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. – AHA – am Samstag, dem 11.04.2026, eine Fahrradexkursion in die Auenlandschaften zwischen Halle (Saale) und Leipzig durch. Dabei ist folgende Route geplant:

Samstag, den 11.04., um 10.00 Uhr

Fahrradexkursion in die Saale-Elster-Luppe-Aue

zwischen Halle (Saale) und Leipzig

Route: Diemitzer Graben, die Reide, Überlauf des Hufeisensees in die Reide, Park von Dieskau, durch die Saale-Elster-Luppe-Aue und entlang des Wallendorfer und des Raßnitzer Sees im Landkreis Saalekreis, durch die Luppeaue bei Schkeuditz, durch die Elster-Luppe-Nahle-Aue in der Stadt Leipzig sowie zum Mündungsbereich der Parthe

Treffpunkt: Ecke Fiete-Schultze-Straße/Reideburger Straße, Halle (Saale)

Ende: Einmündung Parthe in die Weiße Elster

Dauer: ca. 6 Stunden

Ein sehr bedeutsamer Teil der Auenlandschaften von Weißer Elster und Luppe zwischen den Städten Halle (Saale) und Leipzig bilden ebenfalls die Gebiete der Gemeinde Schkopau und der Stadt Schkeuditz.

Der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. – AHA – hat schon alleine im Gebiet der Gemeinde Schkopau mehrfach Bedenken und Alternativvorschläge zur Entwicklung an und in der Aue der Weißen Elster dargelegt.

So ist deutlich zwischen den Schkopauer Ortschaften Döllnitz und Lochau deutlich der am Rand der Weißen Elster errichtete Supermarkt weiter als Fehlentscheidung zu werten. Dabei sei darauf hingewiesen, dass nach Auffassung des Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. – AHA – die Gesamtfläche eher einer extensiven Nutzung bzw. Entwicklung in Angrenzung zur Aue der Weißen Elster bedarf. Dies ist notwendig, um in Interesse einer besseren Umwelt und in direkter Angrenzung des Überflutungsgebietes der Weißen Elster, um eine Entwicklung von arten- und strukturreichem Dauergrünland, gekoppelt mit sukzessiv entwickelten Gehölzbeständen zu ermöglichen.

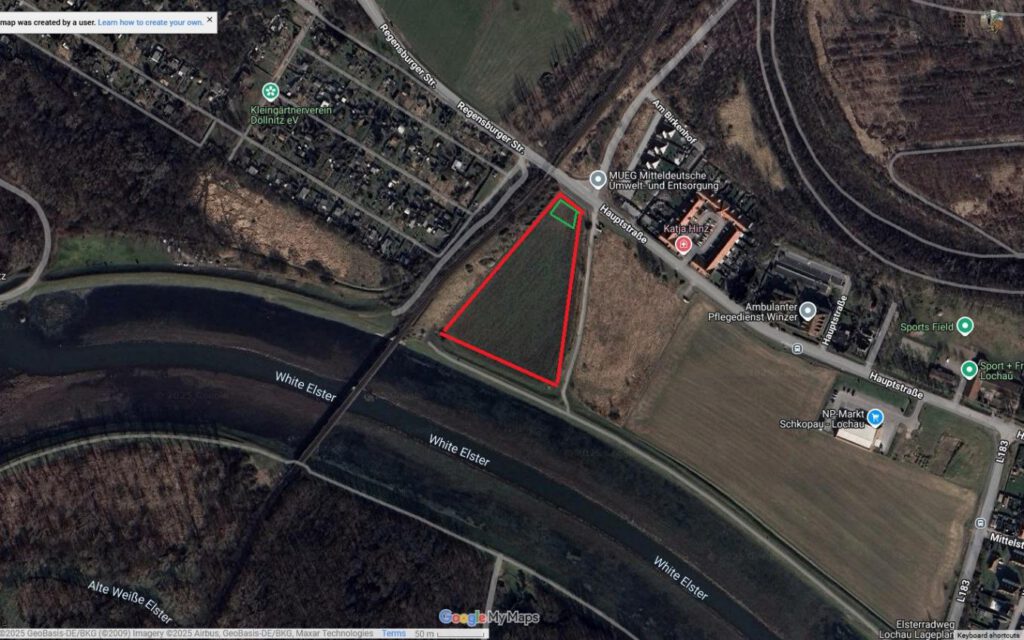

Besorgniserregend sieht der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. – AHA – die begonnenen, nicht näher benannten Baumaßnahmen in der Fläche zwischen Weißer Elster und Hauptstraße. Hier fordert der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. – AHA – massive Aufklärung und Stopp aller Bauaktivitäten am Rand der Aue der Weißen Elster. Der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. – AHA – regt hier schon nunmehr seit Jahrzehnten die Erstellung einer wissenschaftlich fundierten Schutz- und Entwicklungskonzeption an und hält eine Freihaltung von Bebauungen für dringend geboten.

Die Darstellung des Gesamtraumes der gegenwärtigen Baumaßnahmen auf der bisher unbebauten und ökologisch entwicklungsfähigen Fläche zwischen Weißer Elster und Hauptstraße und Weißer Elster ist nachfolgender Karte ersichtlich. Die Gesamtfläche ist rot und die Baugrube in etwa grün eingerahmt dargestellt.

In der Ortschaft Lochau der Gemeinde Schkopau erinnerte der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. – AHA – an die Beratung vom 02.05.2021, welche auf Einladung des Ortsbürgermeisters Mathias Wild stattfand und die Themen Schutz, Entwicklung und Erhalt der Auenlandschaft der Weißen Elster sowie Umgang mit dem Hochwasser beinhaltete.

An der Stelle sei darauf hingewiesen, dass das Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMUKN) zur aktuellen täglichen Neuausweisung von Siedlungs- und Verkehrsflächen in der Bundesrepublik Deutschland folgendes angibt, Zitat: „Ausweislich der amtlichen Flächenstatistik des Bundes wurden in Deutschland im Vierjahresmittel 2020 bis 2023 jeden Tag durchschnittlich rund 51 Hektar als Siedlungsflächen und Verkehrsflächen neu ausgewiesen. Dies entspricht einer Fläche von circa 71 Fußballfeldern täglich. Damit nahm der Flächenverbrauch gegenüber dem Vorjahreszeitraum geringfügig um durchschnittlich zwei Hektar pro Tag zu. 35 Hektar der Flächenneuinanspruchnahme entfielen auf den Bereich Wohnungsbau, Industrie und Gewerbe sowie öffentliche Einrichtungen, 17 Hektar auf Sport-, Freizeit- und Erholungs- sowie Friedhofsflächen. Insgesamt machten Flächen für Siedlung und Verkehr in Deutschland im Jahr 2023 14,6 Prozent, das heißt etwa ein Siebtel der Gesamtfläche aus.

Im August 2025 wurden in der amtliche Flächenstatistik des Bundes die seit 2020 berechneten Vierjahresmittelwerte einer Revision unterzogen und wie folgt nach unten korrigiert: Vierjahreszeitraum 2017-2020 – bisher 54 Hektar, neu 53 Hektar; Vierjahreszeitraum 2018-2021 – bisher 55 Hektar, neu 53 Hektar; Vierjahreszeitraum 2019-2022 – bisher 52 Hektar, neu 49 Hektar. Dies ist im folgenden Link zur amtlichen Flächenstatistik näher erläutert.

Die Siedlungs- und Verkehrsfläche darf nicht mit „versiegelter Fläche“ gleichgesetzt werden, da sie auch unversiegelte Frei- und Grünflächen enthält. Nach Schätzungen des Statistischen Bundesamtes sind etwa 45 Prozent der Siedlungs- und Verkehrsfläche versiegelt.

Die Reduzierung des Flächenverbrauchs ist ein zentrales umweltpolitisches Anliegen. Fläche ist eine begrenzte Ressource. Flächenverbrauch ist mit erheblichen negativen Folgen für die Umwelt verbunden. Dies umfasst den Verlust von Naturräumen, den Verlust von Klimaschutzleistungen (CO2-Senken), Verlust von Optionen für die Klimaanpassung, insbesondere für die Hochwasser- und Starkregenvorsorge, und nicht zuletzt den Verlust wertvoller Ackerflächen. Das bedeutet, dass der Mensch mit der Ressource Fläche sparsam umgehen muss, um ihre ökologischen Schutzfunktionen angesichts vielfältiger wirtschaftlicher und sozialer Nutzungsansprüche an den Raum im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung zu erhalten.“, Zitat Ende

Ferner ist folgendes ausgeführt, Zitat:

„In der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie hat sich die Bundesregierung zum Ziel gesetzt, den täglichen Zuwachs an Siedlungs- und Verkehrsfläche in Deutschland von heute rund 51 Hektar pro Tag bis zum Jahr 2030 auf unter 30 Hektar pro Tag zu reduzieren, um bis zum Jahr 2050 einen Flächenverbrauch von netto Null im Sinne einer Flächenkreislaufwirtschaft zu erreichen. Dabei geht es auch um den Schutz und die Erhaltung landwirtschaftlicher Flächen.

Wegen seiner Relevanz für den Klimaschutz (CO2-Senken) bildet das Ziel der Flächenkreislaufwirtschaft zudem ein wichtiges Element des Klimaschutzplans 2050 der Bundesregierung.

Die Zielerreichung kann gelingen, wenn der Nachnutzung von Grundstücken und dem Bauen im Bestand konsequenter Vorrang vor der Neuausweisung von Siedlungsflächen gegeben wird. Die Neuinanspruchnahme von Flächen ist so weit wie möglich zu vermeiden. Der Innenentwicklung ist Vorrang zu geben. Das Leitbild der dreifachen Innenentwicklung nimmt dabei flächensparendes Bauen, ausreichende Grünversorgung und Verkehrsvermeidung gleichermaßen in den Blick, um dem Anspruch an eine zukunftsfähige, ökologisch intakte und klimaresiliente Stadtentwicklung gerecht zu werden.

Um den zunehmenden Flächennutzungskonkurrenzen gerade in einem dicht besiedelten Land wie Deutschland gerecht zu werden, bedarf es einer sorgfältigen planerischen Konfliktbewältigung. Der Bund stellt den Ländern und Kommunen mit dem Raumordnungsgesetz, dem Baugesetzbuch und dem Bundesnaturschutzgesetz ein umfassendes rechtliches Instrumentarium zur Steuerung der Flächeninanspruchnahme zur Verfügung. Das Baugesetzbuch verpflichtet die Kommunen als Träger der Bauleitplanung zum sparsamen und schonenden Umgang mit Grund und Boden und zur Begrenzung der Bodenversiegelung auf das notwendige Maß. Nach dem Bundesnaturschutzgesetz sind Eingriffe in Natur und Landschaft soweit wie möglich zu vermeiden.

Seit 2017 sieht das Raumordnungsgesetz (ROG) des Bundes einen Grundsatz der Raumordnung zu Vorgaben für quantifizierte Flächensparziele vor. Zudem gilt seit September 2023 der gesetzliche Grundsatz der Raumordnung, dass die Brachflächenentwicklung einer neuen Flächeninanspruchnahme nach Möglichkeit vorgezogen werden soll. Diese Grundsätze sind auf den nachgelagerten Ebenen gemäß § 4 ROG zu berücksichtigen, wovon die Länder Gebrauch machen. Im Rahmen der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie werden die Flächensparziele der Bundesregierung in einem breiten Dialog aller Akteure bilanziert und fortentwickelt.“, Zitat Ende

Das ergibt im Jahr einen Flächenverbrauch im Umfang von 18.615,00 ha. Im Vergleich dazu hat die Stadt Wanzleben-Börde eine Fläche von 18.150,00 ha = 188,15 km².

Das Statistische Bundesamt kommt auf die gleichen besorgniserregenden Feststellungen.

https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2025/08/PD25_286_412.html

Daher sind alle neuen Flächenverbräuche in unverbauten Teilen von Umwelt, Natur und Landschaften endlich zu unterlassen und stattdessen Rückbau- und Flächenentsiegelungsmaßnahmen anzugehen.

Nach Auffassung des Arbeitskreises Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. – AHA – gilt es zu prüfen, inwieweit eine Wiederanbindung der Altverläufe der Weißen Elster im Bereich der Gemeinde Schkopau, Ortsteil Burgliebenau sowie des dazugehörigen Auenwaldes an das Hochwasserregime möglich ist.

Der gegenwärtige Zustand darf so keine Zukunft haben, sondern nur in Form naturnaherer, auentypischer Entwicklungen. Dabei sei darauf hingewiesen, dass dieser Teil der Aue der Weißen Elster zum Schutzgebiet nach der Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie FFH0143 „Elster-Luppe-Aue“ – „mit einer Größe von ca. 548 ha und linienhaften Teilen mit einer Gesamtlänge von ca. 9 km“ – und zum 4.762, 00 ha großen europäischen Vogelschutzgebiet EU SPA „Saale-Elster-Aue südlich Halle (SPA0021)“ gehört.

https://www.natura2000-lsa.de/front_content.php?idart=209&idcat=33&lang=1

https://www.natura2000-lsa.de/front_content.php?idart=359&idcat=33&lang=1

Mit Sorge erfüllt den Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. – AHA – die massive Nutzung der Landesstraße (L) 183 zwischen dem Schkopauer Ortsteil Lochau und der Stadt Merseburg, Bundesstraße (B) 181. Das Feststellen eines toten Rotfuchses am Straßenrand ist ein Indiz von der Gefährlichkeit von Straßen in Umwelt, Natur und Landschaften. Die L 183 kreuzt zudem bei Schkopau, Ortsteil Lössen die Luppe, welche hier naturnahere Elemente aufweist und beim Kollenbeyer Holz in die Saale mündet. Die Luppe bildet in dem Bereich die südliche Grenze zum 915,00 ha großen Naturschutzgebiet „Saale-Elster-Aue bei Halle“, welche zudem Bestandteil des Landschaftsschutzgebietes „Saaletal“ ist.

Der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. – AHA – bekräftigt immer wieder die Notwendigkeit der Rückgabe von ausgedeichten Altauen an das Flusssystem der Weißen Elster/Luppe, der wissenschaftlichen Untersuchung zur möglichen Wiederanbindung von Altverläufen sowie eine länderübergreifende Koordination aller diesbezüglichen Aktivitäten.

Einen massiven Eingriff verursachte der einstige, mitten in der Aue von Weißer Elster und Luppe gelegene frühere Tagebau Merseburg-Ost, wo am 01.09.1971 der Aufschluss begann, bei einem 3 bis 6-prozentigen Anteil an Natriumchlorid an der aschefreien Substanz den einzigen Salzkohle – Tagebau der DDR darstellte und einen flächenmäßigen Gesamtumfang 13,00 km² aufweist. Im Vorfeld der Tagebauerschließung erfolgten in den 50er und 60er Jahren massive Umverlegungen der Weißen Elster, welche bereits zu nachhaltigen Störungen bzw. Zerstörungen in der Aue von Weißer Elster und Luppe hervorriefen. Der Tagebau stellte am 30.04.1991 seine Kohleförderung ein. Der 1992 von der Lausitzer- und Mitteldeutschen Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH (LMBV) verabschiedete und 1993 behördlich bestätigte Betriebsabschlussplan, die Hauptsanierungsleistungen im Zeitraum der Jahre 1991 bis 2000 sowie die Flutungen mit Wasser der Weißen Elster in den Jahren 1998 bis 2000 konnten keine schlüssigen antworten hinsichtlich der voranschreitenden Versalzung und Versauerung des Wassers geben. Somit wechselt die Gefahr von bisheriger Austrocknung der der Aue von Weißer Elster und Luppe hin zur möglichen Versalzung und Versauerung ganzer Auenbereiche mit negativen Auswirkungen z.B. auf Umwelt, Natur und Landschaft, Gewinnung von Trink- und Brauchwasser sowie von Bausubstanz in den Auenortschaften. Abgesehen davon, dass die Auswirkungen bis weit in die Saaleaue hineinwirken können.

https://www.lmbv.de/wp-content/uploads/2021/04/Sanierungstagebau_Merseburg-O_2002.pdf

Nunmehr prägen insbesondere der 3,23 km² große Wallendorfer See und der 2,95 km² große Raßnitzer See das frühere Tagebaugebiet.

Eingebettet in der Aue von Weißer Elster und Luppe prägen im Norden Altverläufe der Weißen Elster mit Restauenwäldern diese Landschaft. Im direkten Umfeld der Seen bestehen agrargenutzte Flächen, welche mehr oder minder von meist sukzessiv entstandenen Gehölz-, Wiesen- und Staudenflächen eingerahmt sind.

Somit entwickelt sich ein bedeutsamer und auch schützenswerter Landschafts- und Naturraum, welcher von baulichen Aktivitäten jeder Art freizuhalten sind, da sie nicht nur zunehmend an Bedeutung als Lebens- und Rückzugsraum für Fauna, Flora und Funga, als Kalt- und Frischluftentstehungsgebiet sowie als Biotop- und Grünverbundraum gewinnt, sondern im zunehmenden Maße auch als Naherholungsraum fungiert.

Eingebettet zwischen 152,00 ha großen Naturschutzgebiet „Elsteraue bei Ermlitz“, dem 379,00 ha großen Naturschutzgebiet „Luppeaue bei Horburg und Zweimen“, dem 915,00 ha großen Naturschutzgebiet „Saale-Elster-Aue bei Halle“, dem ca. 4.762,00 ha großen EUROPÄISCHEN VOGELSCHUTZGEBIET “SAALE-ELSTER-AUE SÜDLICH HALLE“ (EU-CODE: DE 4638-401, LANDESCODE: SPA0021), FFH-GEBIET “ELSTER-LUPPE-AUE“ (EU-CODE: DE 4638-302, LANDESCODE: FFH0143), welches sich aus einem flächenhaften Teil mit einer Größe von ca. 548,00 ha und linienhaften Teilen mit einer Gesamtlänge von ca. 9,00 km zusammensetzt sowie dem FFH-GEBIET “SAALE-, ELSTER-, LUPPE-AUE ZWISCHEN MERSEBURG UND HALLE“ (EU-CODE: DE 4537-301, LANDESCODE: FFH0141), welches aus 8 Teilflächen mit einer Gesamtgröße von ca. 1.758,00 ha und einem linienhaften Teil mit einer Gesamtlänge von ca. 9,00 km besteht, nimmt das Gebiet beider Seen eine sehr wichtige Verbindungsfunktion wahr.

https://www.natura2000-lsa.de/schutzgebiete/natura2000-gebiete/saale-elster-aue-suedlich-halle-.html

https://www.bfn.de/natura-2000-gebiet/saale-elster-luppe-aue-zwischen-merseburg-und-halle

https://www.bfn.de/natura-2000-gebiet/elster-luppe-aue

Diese Verbindungsfunktion und der landschaftliche Schutz kommen mit dem 4.307,70 ha großen Landschaftsschutzgebiet „Elster-Luppe-Aue“ zum Tragen.

Hinsichtlich der landwirtschaftlich genutzten Flächen legt der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. – AHA – immer wieder die Ausgangslage und möglicher Entwicklungswege dar. Während zu DDR-Zeiten bis 25 verschiedene Ackerkulturen auf den Feldern standen, hat sich die Vielfalt auf 6 – 7 Kulturen verarmt. Während einst im Rahmen der Fruchtfolge auch Humusmehrer wie Luzerne, Phacelia und Klee-Gras-Gemische zur Verbesserung der Bodenstruktur beitrugen, dazu noch idealen Lebens- und Nahrungsraum für zahlreiche Tiere boten, prägen heute hohe, undurchdringliche, humuszehrende Kulturen wie Mais und Raps das Bild der Agrarräume. Es folgt Humusabbau, geringere Wasserdurchlässigkeit mit einhergehender Bodenverdichtung. Auf Grund des von Monokulturen veranlassten und beförderten Abbaus der Artenvielfalt auf der Fläche, Rückgangs des Humusbestandes mit einhergehender Minderung des Puffervermögens, Wasserdurchlässigkeit und Bodenverdichtung, versucht man mit verstärkten mineralischen Düngemittelgaben und Ausbringen von Pestiziden das gestörte Gleichgewicht auf den Flächen auszugleichen. Angesichts der immer mehr zunehmenden, klimatisch bedingten Starkniederschläge und der verminderten geringeren Wasseraufnahmefähigkeit der Böden, fließt das Wasser oberflächlich ab und erodiert dabei den häufig stark mit Nährstoffen und Pestiziden angereicherten Boden. Neben der Tatsache, dass somit eine Ursache von Hochwasser benannt ist, führt dies zur zunehmenden Verschlammung und Eutrophierung von Gewässern. Jedoch in Trockenphasen sorgen Winderosion sowie Abdrift von Düngemitteln und Pestiziden für eine ähnliche Wirkung. Häufig fehlende Gewässerschonstreifen verstärken und befördern diesen Prozess.

Nach Auffassung des Arbeitskreises Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. – AHA – gilt es daher, alles zu unternehmen, die Vielfalt der Anbaustruktur und somit die Fruchtfolge zu verbessern, Gewässerschonstreifen von mindestens beidseitig 10,00 m zu belassen sowie den Gehölzbestand mit krautigen Saumstreifen sukzessiv oder pflanzend zu erweitern.

Der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. – AHA – fordert zudem seit Jahrzehnten de Erstellung einer wissenschaftlich fundierten Konzeption für Maßnahmen ein und die Ergebnisse öffentlich zu beraten und dann nach dem Abstimmungsprozess festzulegen und umzusetzen.

Nunmehr befasste sich in der Gemeinde Schkopau der Ortschaftsrat des Ortsteiles Raßnitz am 25.08.2025 und am 01.12.2025 mit der „Vorstellung und Informationen des Projektes zur Errichtung einer Agri-Photovoltaikanlage am Raßnitzer See“ und einer „Anhörung gemäß § 84 Absatz 2 KVG LSA zur Aufstellung eines Bebauungsplans für die Errichtung von Freiflächenphotovoltaikanlagen“.

https://ratsinfo.gemeinde-schkopau.de/bi/si0050.php?smcred=20&__ksinr=4766

https://ratsinfo.gemeinde-schkopau.de/bi/si0050.php?smcred=20&__ksinr=5796

Nach den vorliegenden Dokumenten aus beiden Sitzungen des der Ortschaftsrat des Ortsteiles am 25.08.2025 und am 01.12.2025 möchte die SUNVESTED Projekt GmbH das Gremium und letztendlich den Gemeinderat der Gemeinde Schkopau im Rahmen eines Bebauungsplanes auf einer Fläche von ca. 203,00 ha „Freiflächenphotovoltaikanlagen“ errichten und dafür bisher ackerbaulich genutzte Flächen sowie Gehölzbereiche in Anspruch nehmen.

Nach Auffassung des Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. – AHA – ist im Falle der Errichtung von ca. 203,00 ha „Freiflächenphotovoltaikanlagen“ auf den angedachten Flächen mit massiven Eingriffen in das sich neu entwickelnde Landschafts- und Naturgefüge des früheren Tagebaugebietes zu rechnen. Dazu gehören sukzessive Entwicklungen, ebenso eine nachhaltige, arten- und strukturreiche Agrarnutzung.

Zudem dienen die Planungsflächen immer wieder Zugvögeln und Nahrungsgästen als Rast- und Futterplatz. Hier ist zu mindestens mit massiven Einschränkungen zu rechnen.

Derartige Entwicklungen und Planungen ordnen sich keinesfalls in die Bedeutung als Lebens- und Rückzugsraum für zahlreiche Tier-, Pflanzen- und Pilzarten, als Kaltluftentstehungsgebiet und Biotop- und Grünverbundraum ein.

Abgesehen davon, dass eine massive Verschlechterung des Landschaftsbildes droht.

Der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. – AHA – favorisiert generell eher eine naturnahe bzw. naturnahere Entwicklung des Gesamtgebietes, was im Widerspruch zu ca. 203,00 ha „Freiflächenphotovoltaikanlagen“ steht.

Daher fordert der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. – AHA – die Politik und die Verwaltung der Gemeinde Schkopau auf, das Vorhaben sofort und unwiderruflich zu stoppen.

Mit großer Sorge betrachtet der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. – AHA – weiter mit Sorge den Umgang mit dem Hochwasser in der Aue von Weißer Elster und Luppe. Bisher sind nämlich leider keine bedeutsamen Fortschritte erkennbar. Das Land Sachsen-Anhalt hält an seinen Polderplänen fest, obwohl länderübergreifende Deichrückverlegungen zu mehr Rückgabe von Überflutungsraum an die Weiße Elster führen. Verbunden mit Flächenentsiegelungen, naturnaher Entwicklungen von Waldgebieten sowie von arten-, struktur- und kulturreichen Agrarlandschaften sind das nachhaltige Aktivitäten, um das Auftreten plötzlich starker Hochwasser zu verhindern sowie Hochwasser besser in die Aue zu belassen. Dies ist insbesondere nach den Trockenjahren 2018 bis 2025 wichtig, um Wasserdefizite aufzuheben und Stresssituationen für Fauna und Flora zu beenden.

Eine „Präsentation Informationsveranstaltung“ zum „Neubau Flutpolder Elster-Luppe-Aue“ des Landesbetriebes für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt am 24.01.2022 vermittelt eine Planung, welche durch massive Eingriffe in das 152,00 ha große Naturschutzgebiet „Elsteraue bei Ermlitz“ und das FFH-GEBIET “ELSTER-LUPPE-AUE“ (EU-CODE: DE 4638-302, LANDESCODE: FFH0143), welches sich aus einem flächenhaften Teil mit einer Größe von ca. 548,00 ha und linienhaften Teilen mit einer Gesamtlänge von ca. 9,00 km zusammensetzt sowie in das 4.307,70 ha große Landschaftsschutzgebiet „Elster-Luppe-Aue“, gekennzeichnet ist.

https://www.natura2000-lsa.de/schutzgebiete/natura2000-gebiete/elster-luppe-aue-.html?changelang=1

https://www.bfn.de/natura-2000-gebiet/elster-luppe-aue

Der vielfältig geschützte Auenwald ist durch einen arten- und strukturreichen Bestand von Fauna, Flora und Funga sowie vielfältigen Altverläufen der Weißen Elster geprägt.

Der heutige Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. – AHA – fordert bereits seit dem Jahr 1989 eine bezirks- nunmehr länderübergreifende wissenschaftlich fundierte Schutz- und Entwicklungskonzeption, welche insbesondere die Wiederanbindung der Altverläufe der Weißen Elster sowie Deichrückverlegungen bzw. Deichaufhebungen im Blick haben soll.

Mit den geplanten Überlegungen der Schaffung von drei Kammern und der damit verbundenen Neuerrichtungen von drei neuen Deichen führen u.a. zu Zerschneidungen von Auenwald- und Wiesenflächen, was eine massive Störung des gesamten geschützten und schützenswerten Landschafts- und Naturraum darstellt.

Daher steht der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. – AHA – dem Vorhaben ablehnend gegenüber.

Auf Grund der Schutzwürdigkeit der Auen von Weißer Elster und Luppe zwischen den Städten Halle (Saale) und Leipzig sowie der zunehmenden Bedrohungen des vielfach geschützten Natur- und Landschaftsraumes möchte der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. – AHA – als ehrenamtliche Plattform dienen, welche sich für den Schutz und Erhalt von Umwelt, Natur und Landschaften einsetzen möchten.

Wer Interesse hat im Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. – AHA – mitzuwirken, kann sich an folgende Kontakte wenden:

Arbeitskreis Hallesche Auenwälder

zu Halle (Saale) e.V. – AHA

Große Klausstraße 11

06108 Halle (Saale)

Tel.: 0345 – 200 27 46

E-Mail AHA: aha_halle@yahoo.de

Arbeitskreis Hallesche Auenwälder

zu Halle (Saale) e.V. – AHA

Regionalgruppe Schkopau-Merseburg-Leuna-Bad Dürrenberg „Horst Zeitz“

Umweltbibliothek Merseburg „Jürgen Bernt-Bärtl“

Weiße Mauer 33

06217 Merseburg

Tel.: 03461 – 821 98 25 oder

Tel.: 0157 – 835 427 90

E-Mail AHA: aha_halle@yahoo.de

E-Mail UBM: ubm2021@yahoo.com

Arbeitskreis Hallesche Auenwälder

zu Halle (Saale) e.V. – AHA

Regionalgruppe Leipzig und Umland

Tel.: 0176 – 643 623 67

E-Mail: aha_halle@yahoo.de

Andreas Liste

Vorsitzender

Halle (Saale), den 14.12.2025