Die Gemeinde Teutschenthal ist nach Auffassung des Arbeitskreises Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. – AHA – von einer vielfältigen Struktur an Landschaft und Natur geprägt. Daher trägt nach Ansicht des AHA auch der Gemeinderat sowie die Gemeindeverwaltung eine sehr große Verantwortung für den Schutz, den Erhalt und die Entwicklung von Umwelt, Natur und Landschaft. Alleine die Lage der 84,23 km² großen Gemeinde zwischen den Fluss- und Auenlandschaften von Saale, Salza und Würdebach, dem Seengebiet des Mansfelder Landes sowie dem Lintbusch und der Dölauer Heide beinhaltet sehr viel ökologisches Potenzial im Einzelnen, im Gesamten sowie im Grün- und Biotopverbund. So gilt es nach Auffassung des AHA alles Erdenkliche zu tun, dass die Entwicklungs- und Gestaltungsplanungen der Gemeinde Teutschenthal auf diese Notwendigkeiten Rücksicht nimmt und sogar noch Erweiterungsräume schafft. Überlegungen des Landkreises Saalekreises Biotopverbundräume über die Laucha bis zur Salza, zum Würdebach, zur Saale, der Mansfelder Seenlandschaft sowie zum Lintbusch und Dölauer Heide zu schaffen bzw. zu entwickeln, gilt es mit den Möglichkeiten und Kapazitäten der Gemeinde Teutschenthal zu begleiten und zu unterstützen.

Des Weiteren hält der AHA eine klare Positionierung aller Verantwortlichen von Politik und Verwaltung im Land Sachsen-Anhalt und den betroffenen Kommunen zu den Folgen des am 11.09.1996 erfolgten spontanen Pfeilerbruchs im westlichen Teil des Ostfeldes in der Grube Teutschenthal für dringend erforderlich, was auf einer Fläche von 2,5 km² zu einem dominoartigen Einbruch des gesamten Ostfeldes in Sekunden in einer Teufe von 620 bis 770 m verursacht und schlagartigen Deckgebirgsabsenkung um 0,5 m führte.

Die gegenwärtige Verfüllungspraxis der Grube Teutschenthal Sicherungsgesellschaft (GTS) Grube Teutschenthal erfüllt den Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. – AHA – jedoch mit sehr großer Sorge.

Eine Verwendung von Sonder- bzw. Giftmüll jeglicher Art ist eindeutig abzulehnen. Die Schächte sind wasserbeeinflusst und weisen auf dem Weg eine umfassende Reaktionsfähigkeit auf. Insbesondere die als Schadstoffe aufgeführten Oxide von Magnesium, Kalium, Natrium und Kalzium könnten in Verbindung mit Wasser zu Hydroxiden reagieren, welche starke und sehr umweltbelastende Basen entstehen lassen können. Auf Grund der Tatsache, dass das Wasser der Schächte auch in das Umfeld austritt ist mit umfassenden und nachhaltigen Belastungen der Umwelt einer Region zu rechnen, wo ca. 300.000 Menschen leben. Zudem belastet Abluft die Region, welche mit Ausstoß von giftigem Feinstaub einhergeht.

Aus diesen Gründen haben der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. – AHA – und die Bürgerinitiative Gegen eine Giftmüll- und Deponieregion Halle-Saalekreis e.V. vereinbart ihre Zusammenarbeit zu vertiefen und zu optimieren.

In dem Zusammenhang beschloss die Mitgliederversammlung des AHA am 03.09.2019 die damalige Bürgerinitiative gegen eine Giftmüllregion Halle (Saale) e.V. als kooperatives Mitglied aufzunehmen. Nunmehr hat sich aus der Bürgerinitiative gegen eine Giftmüllregion Halle (Saale) e.V. die Bürgerinitiative Gegen eine Giftmüll- und Deponieregion Halle-Saalekreis e.V. entwickelt. Für den AHA ist eine sehr große Freude und ebenso ausgeprägte Ehre auf dieser Art und Weise die verdienst- und verantwortungsvolle sowie fachlich fundierte und sehr engagierte ehrenamtliche und gemeinnützige Arbeit der Mitglieder der Bürgerinitiative Gegen eine Giftmüll- und Deponieregion Halle-Saalekreis e.V. begleiten und unterstützen zu können.

Im Zusammenhang mit der Nutzung der Anlagen der Grube Teutschenthal Sicherungsgesellschaft (GTS) in der Salzstraße in Angersdorf unterstützt der AHA die fachlich fundierte und berechtigte Argumentation der Bürgerinitiative Gegen eine Giftmüll- und Deponieregion Halle-Saalekreis e.V., welche die massive und flächendeckende Gefährdung geißelt, die von der unvermindert fortgesetzten Einlagerung von Sonder- bzw. Giftmüll jeglicher Art ausgeht.

Der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. – AHA – weist in dem Zusammenhang mit aller Deutlichkeit darauf hin, dass der Abfluss des Wassers vom Grubengelände der GTS in Richtung Saale führt und dabei die dringende Gefahr der starken Kontaminierung von Wasser und Boden nicht nur in der Agrarlandschaft und den Auen von Saale und ihrer Nebengewässer existent ist, sondern auch in Richtung der Wohngebiete in Holleben, Angersdorf und Halle (Saale) besteht. Die Stadt Halle (Saale) kann es über das Vordringen von Qualmwasser bei Hochwasser treffen. Insofern muss klar sein, dass nicht nur das Gebiet der Gemeinde Teutschenthal bedroht ist, sondern auch saaleabwärts alle nachfolgenden Gebiete. Darüber muss Klarheit bestehen, weil ansonsten das Ausmaß der Bedrohungen einer unverantwortlichen und gefährlichen Fehleinschätzung unterliegt.

Dabei ist die Gemeinde Teutschenthal von vielfältigen und auch arten- und strukturreichen Landschaften und Naturbestandteilen geprägt. Hier sind insbesondere die Fluss- und Auenlandschaften von Saale, Salza und Würdebach mit Nebengewässern und Auen, das 8 ha große geschützte Landschaftsbestandteil „Weinbergholz“ sowie die Streuobstwiesen in der Saaleaue zu nennen.

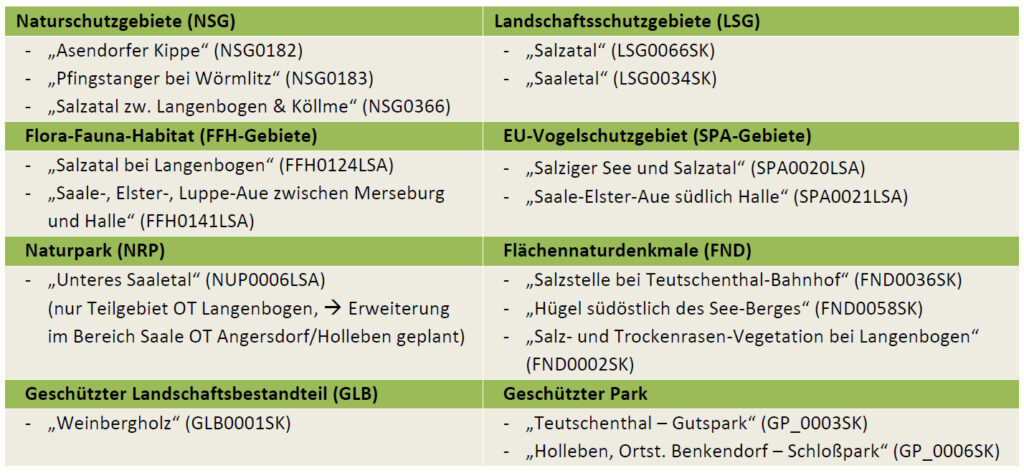

Das Integrierte Gemeindliche Entwicklungskonzept (IGEK) der Gemeinde Teutschenthal, Stand: Juni 2022 weist auf Seite 81 unter Punkt 12.2 Natur- und Artenschutz folgende Schutzgebiete im Gemeindegebiet aus:

Diese Ausgangssituation bietet unter Einbeziehung von gefluteten Restlöchern der ehemaligen Braunkohletagebaue wie „Langes Handtuch“ bei Teutschenthal und Pappelgrund, den Teichen in Richtung Wansleben am See, den Schlosspark Teutschenthal, der Bergbaufolgelandschaft in Amsdorf mit Asendorfer Kippe, der von der früheren Kies und Sand Köchstedt GmbH und nunmehrigen GfB Baustoffe GmbH, Teutschenthal betriebenen Kiessandabbaustätte sowie einer von punktuell und streifenförmig mit Gehölzen, Hochstauden und Wiesen durchsetzten Agrarlandschaft die Möglichkeit des Erhaltes und Entwicklung weiterer schützenswerter Natur- und Landschaftsbestandteile.

https://www.northdata.de/GfB+Baustoffe+GmbH,+Teutschenthal/Amtsgericht+Stendal+HRB+202147

Die dazu notwendigen und bestehenden Biotop- und Grünverbünde reichen dabei bis in die Städte Halle (Saale) und Bad Lauchstädt sowie in die Gemeinden Seegebiet Mansfelder Land, Salzatal und Schkopau. Nach Ansicht des Arbeitskreises Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. – AHA – besteht hier jedoch umfassendes Schutz- und Entwicklungspotential. Die Altlasten aus dem Salz-, Kohle- und Kiesabbau sind eine schwere und mahnende Bürde, welche es jedoch im Interesse der Entwicklung von Umwelt, Natur und Landschaften zu entwickeln gilt. Hier sind insbesondere die Seenlandschaften und Salzlandschaften zu nennen. Ferner mahnen sie alles zu unternehmen, dass keine neuen Umweltbelastungen hinzukommen, wozu Ausweitung und Neuschaffung neuer Bauflächen für Wohnen, Verkehr und Gewerbe. Ganz besonders sind ebenfalls die Planungen der Kies und Sand Köchstedt GmbH (KSK) zur Errichtung und zum Betrieb einer Deponie der Klasse DK 0 im Kiessandabbau Köchstedt zu nennen.

https://www.saalekreis.de/de/datei/download/id/633970,1002/amtsblatt_nr._27_22.pdf

https://www.gesetze-im-internet.de/depv_2009/DepV.pdf

Der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. – AHA – gibt klar und deutlich zu bedenken, dass jegliche Ablagerung von Abfällen eine standortfremde Beeinträchtigung und Schädigung von Umwelt, Natur sowie Landschaften und somit auch für die Qualität der Lebens- und Wohnstandorte der Menschen darstellt.

Dazu gehören die nie auszuschließende und dauerhaft drohende Gefahr für Luft, Boden und Wasser, die Einschränkung menschlicher Nutzungen sowie die immerwährende Beeinträchtigung des Landschafts- und Ortsbildes.

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) gibt zur aktuellen täglichen Neuausweisung von Siedlungs- und Verkehrsflächen in der Bundesrepublik Deutschland folgendes an, Zitat: „Ausweislich der amtlichen Flächenstatistik des Bundes wurden in Deutschland im Vierjahresmittel 2019 bis 2022 jeden Tag rund 52 Hektar als Siedlungsflächen und Verkehrsflächen neu ausgewiesen. Dies entspricht einer Fläche von circa 72 Fußballfeldern täglich. Damit nahm der Flächenverbrauch nach einem Anstieg im Vorjahreszeitraum (55 Hektar) nun wieder geringfügig ab. 37 Hektar der Flächenneuinanspruchnahme entfielen auf den Bereich Wohnungsbau, Industrie und Gewerbe sowie öffentliche Einrichtungen, 12 Hektar auf Sport-, Freizeit- und Erholungs- sowie Friedhofsflächen. Insgesamt machten Flächen für Siedlung und Verkehr in Deutschland im Jahr 2022 14,5 Prozent, das heißt etwa ein Siebtel der Gesamtfläche aus.

Die Siedlungs- und Verkehrsfläche darf nicht mit „versiegelter Fläche“ gleichgesetzt werden, da sie auch unversiegelte Frei- und Grünflächen enthält. Nach Schätzungen des Statistischen Bundesamtes sind etwa 45 Prozent der Siedlungs- und Verkehrsfläche versiegelt.“, Zitat Ende

Ferner ist folgendes ausgeführt, Zitat:

„In der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie hat sich die Bundesregierung zum Ziel gesetzt, den täglichen Zuwachs an Siedlungs- und Verkehrsfläche in Deutschland von heute rund 52 Hektar pro Tag bis zum Jahr 2030 auf unter 30 Hektar pro Tag zu reduzieren, um bis zum Jahr 2050 einen Flächenverbrauch von netto Null im Sinne einer Flächenkreislaufwirtschaft zu erreichen. Dabei geht es auch um den Schutz und die Erhaltung landwirtschaftlicher Flächen.“, Zitat Ende

Das ergibt im Jahr einen Flächenverbrauch im Umfang von 18.980,00 ha. Im Vergleich dazu hat die Stadt Wanzleben-Börde eine Fläche von 18.150,00 ha = 188,15 km².

Daher sind alle neuen Flächenverbräuche in unverbauten Teilen von Umwelt, Natur und Landschaften endlich zu unterlassen und stattdessen Rückbau- und Flächenentsiegelungsmaßnahmen anzugehen.

Der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. – AHA – schlägt alternativ vor, dass die von der früheren Kies und Sand Köchstedt GmbH und nunmehrigen GfB Baustoffe GmbH, Teutschenthal betriebenen Kiessandabbaustätte nach Abschluss der Abbaumaßnahmen eine sukzessive Neuentwicklung erfährt.

https://www.northdata.de/GfB+Baustoffe+GmbH,+Teutschenthal/Amtsgericht+Stendal+HRB+202147

Im Rahmen der „Antragsunterlagen zur Genehmigung einer Bauschuttaufbereitungsanlage nach § 4 des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BlmSchG) für das Vorhaben Recyclingsammelplatz Köchstedt Kiessandabbaustätte, 2. Überarbeitung im Oktober 2012 gab die Kies und Sand Köchstedt GmbH unter Punkt „1.1 Angaben zum Anlagenbetreiber und zum Vorhaben“ folgende Ausgangsdaten zum Kiesabbau und Pläne an, Zitat:

„Die Kies und Sand Köchstedt GmbH betreibt seit 1996 in ordentlicher Form den Abbau von Kiessanden und ihrer Aufbereitung zu hochwertigen Baustoffen für den Straßenbau am Standort Teutschenthal-Eisdorf. Hauptgesellschafter sind die Gebrüder Gropengießer Beteiligungs- und Betriebs GmbH mit Sitz in Wulften (Harz) und die GfB Gesellschaft für Baustoffe und Recycling mbH mit Sitz in Halle/S. Der Antragsteller ist unter der Nummer HRB 6281 im Handelsregister beim Amtsgericht Halle eingetragen.

Die Kies und Sand Köchstedt GmbH hat die Absicht, auf dem Gelände der ehemaligen WGT Liegenschaft bei Köchstedt, ihre gewerbliche Tätigkeit durch die Annahme von Baureststoffen und deren Verarbeitung zu Recyclingprodukten für den Straßenbau auf einem eigenen Recyclingplatz zu erweitern.

Die Antragsfläche liegt westlich von Köchstedt an der Ortsverbindungsstraße nach Teutschenthal.

Sie bildet die nördliche Spitze des Flurstücks 222/5 des Flurs 21 der Gemarkung Teutschenthal. Das Flurstück ist seit 1996 im Besitz des Antragstellers. Das Flurstück umfasst eine Gesamtfläche von 71.478 m²• Für den Recyclingsammelplatz selbst sollen vorhabensbezogen jedoch nur 22.483 m² genutzt werden.“, Zitat Ende

Nach mitgeteilten und dokumentierten Beobachtungen haben Bienenfresser Einzug in die Steilhänge der Kiessandabbaustätte gehalten. Es ist davon auszugehen, dass sich hier ein stabiler Bestand des Zugvogels Bienenfresser entwickelt hat. Somit ist ein weiterer Lebenstandort entstanden, welcher zum wünschenswerten und fortgesetzten Auftrieb der Bestände des Bienenfressers beitragen kann.

https://www.avi-fauna.info/rackenvoegel/bienenfresser

Ebenfalls erfolgte die Feststellung von Beständen des vom Aussterben bedrohten Steinschmätzers.

https://www.avi-fauna.info/sperlingsvoegel/fliegenschnaepper/steinschmaetzer

Desweiteren geht der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. – AHA – davon aus, dass der Standort sich ebenfalls zur Ansiedlung der Uferschwalbe eignet.

https://www.avi-fauna.info/sperlingsvoegel/schwalben/uferschwalbe

Ebenfalls bietet sich der Standort mit seinen Kies- und Schotterflächen, temporären Tümpelbereichen, Wiesen- und Staudenbeständen sowie perspektivisch Gehölzstandorten als Lebens- und Rückzugsraum für Reptilien – wie zum Beispiel Zauneidechse -, Amphibien, Insekten – wie zum Beispiel Ödlandschrecken, Wildbienen- und Hummelarten – an.

https://www.froschnetz.ch/lebensraum/kiesgruben.php

https://www.waldwissen.net/de/lebensraum-wald/tiere-im-wald/reptilien-amphibien/die-zauneidechse

https://www.bfn.de/artenportraits/lacerta-agilis

http://www.tierundnatur.de/oar-ocae.htm

https://www.deutschland-summt.de/wildbienenarten.html

Somit kann eine arten- und strukturreiche Nachfolgeentwicklung stattfinden, nachdem der Kiesabbau einst wertvolle Agrarlandschaft zerstörte.

Eine im Umfeld von Arten- und Kulturreichtum geprägte Agrarlandschaft verstärkt eine derartige positive Entwicklung des Lebens- und Rückzugsraum Kiesgrube noch.

Darüber hinaus können wiederhergestellte und unbefestigte Wege mit aus Gehölzen, Stauden und Wiesen geprägten beidseitigem Begleitgrün nicht nur den Naturstandort, sondern auch das Landschafts- und Ortsbild verbessern. Zudem leistet eine derartige Gesamtentwicklung einen sehr wichtigen Beitrag zur Verbesserung des Klimas und der Lebensqualität der Menschen vor Ort.

Eine Einbettung in das Grün- und Biotopverbundnetz in die Städte Halle (Saale) und Bad Lauchstädt sowie in die Gemeinden Seegebiet Mansfelder Land, Salzatal und Schkopau hinein verstärkt und verbessert die Situation von Umwelt, Natur und Landschaften.

Auf Grund dessen fordert der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. – AHA – die Verantwortlichen in Politik und Verwaltung des Landes Sachsen-Anhalt, des Landkreises Saalekreises und der Gemeinde Teutschenthal auf nach dem Ende des Kiesabbaus eine sukzessive Entwicklung des Standortes und seines näheren Umfeldes zuzulassen und festzulegen und dafür keine „Genehmigung einer Bauschuttaufbereitungsanlage nach § 4 des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BlmSchG) für das Vorhaben Recyclingsammelplatz Köchstedt Kiessandabbaustätte“ zu erteilen.

Die vom Umweltbundesamt im Jahr 2019 nach § 3 Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz – UmwRG anerkannte, ehrenamtliche und gemeinnützige Umwelt- und Naturschutzvereinigung Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. – AHA – unterstützt daher eindeutig und vollumfänglich die Aktivitäten seines Mitgliedsvereins der nunmehrigen Bürgerinitiative Gegen eine Giftmüll- und Deponieregion Halle-Saalekreis e.V. zum Schutz, zum Erhalt und Entwicklung von Umwelt, Natur, Landschaften und Gesundheit in der Gemeinde Teutschenthal und Umland.

Der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. – AHA – sieht verstärkte Aktivitäten zum Schutz, zum Erhalt und zur Entwicklung von Umwelt, Natur und Landschaft auch in diesen Teilen der Gemeinde Teutschenthal für dringend geboten.

Daher hält der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. – AHA – die Erstellung einer wissenschaftlichen Schutz- und Entwicklungskonzeption für die vielfältige und schützenswerte Umwelt, Landschaft und Natur für erforderlich. Dabei gilt es auch die Art und Weise der Agrarnutzungsformen im Gemeindegebiet von Teutschenthal zu betrachten, zu werten und Vorschläge zur Umgestaltung und Entwicklung zu erarbeiten.

In dem Zusammenhang beabsichtigen Bürgerinitiative Gegen eine Giftmüll- und Deponieregion Halle-Saalekreis e.V. und Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. – AHA – im Rahmen folgender Neujahresrundwanderung ihre Vorstellungen zum Schutz, zum Erhalt und zur Entwicklung von Umwelt, Natur und Landschaften im Exkursionsgebiet in der Gemeinde Teutschenthal zu erläutern und mit einer verantwortlichen und interessierten Öffentlichkeit zu diskutieren:

Samstag, den 11.01.2025, um 10.00 Uhr

Gemeinsame Neujahresrundwanderung mit der Bürgerinitiative Gegen eine Giftmüll- und Deponieregion Halle-Saalekreis e.V.

in Teutschenthal mit folgender Route:

Eisenbahnhaltepunkt Teutschenthal Ost ► Würdebach ► Steinkistengrab in Köchstedt ► Kiessandabbau im Abbaufeld Köchstedt ► Querung des Würdebaches ► Eisenbahnhaltepunkt Teutschenthal Ost

Treff- und Endpunkt: Eisenbahnhaltepunkt Teutschenthal Ost

Dauer: ca. 3 Stunden

Wer mehr zu Inhalt und Aktivitäten der Bürgerinitiative Gegen eine Giftmüll- und Deponieregion Halle-Saalekreis e.V. erfahren möchte, wende sich bitte an folgende Kontaktmöglichkeit: E-Mail-Adresse: verein@saalekreis-aufderkippe.de

Der ehrenamtliche und gemeinnützige Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. – AHA – ist jedenfalls bereit im Rahmen seiner Möglichkeiten bei der Bewältigung der Aufgaben zum Schutz, Erhalt und Entwicklung der sehr vielfältigen Umwelt, Natur und Landschaft zu unterstützen.

Ferner ruft der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. – AHA – die interessierte Bevölkerung auf in der Bürgerinitiative Gegen eine Giftmüll- und Deponieregion Halle-Saalekreis e.V. mitwirken.

Wer Interesse hat kann sich bitte an folgende Anschrift wenden:

Arbeitskreis Hallesche Auenwälder

zu Halle (Saale) e.V. – AHA

Große Klausstraße 11

06108 Halle (Saale)

Tel.: 0345 – 200 27 46

E-Mail AHA: aha_halle@yahoo.de

Andreas Liste

Vorsitzender

Halle (Saale), den 02.09.2024

Fotos: BI gegen eine Giftmüll- und Deponieregion Halle-Saalekreis e.V.